Mit wenig Aufwand erfolgreich sein

Roggen ist hinsichtlich der Nährstoff- und Wasserversorgung vergleichsweise anspruchslos und steht in der Regel als abtragende Kultur in der Fruchtfolge. Durch seine zügige Jugendentwicklung und der ausgeprägten Bodendeckung und Pflanzenlänge besitzt Roggen eine sehr hohe Konkurrenzkraft gegenüber Beikräutern. In der Praxis kann deshalb häufig auf mechanische Beikrautregulierungsmaßnahmen verzichtet werden. Nicht zuletzt ist auch die gute Winterfestigkeit ein weiterer wichtiger Vorzug. In manchen Jahren, wie witterungsbedingt in diesem, kann Auswuchs das positive Bild trüben. Allerdings ist das Vermarktungspotenzial beim Öko-Roggen gegenwärtig leider begrenzt. Das betrifft besonders Futterroggen aus der Umstellung. Deshalb sollte der Roggen während der Umstellungsphase möglichst eingeschränkt angebaut werden.

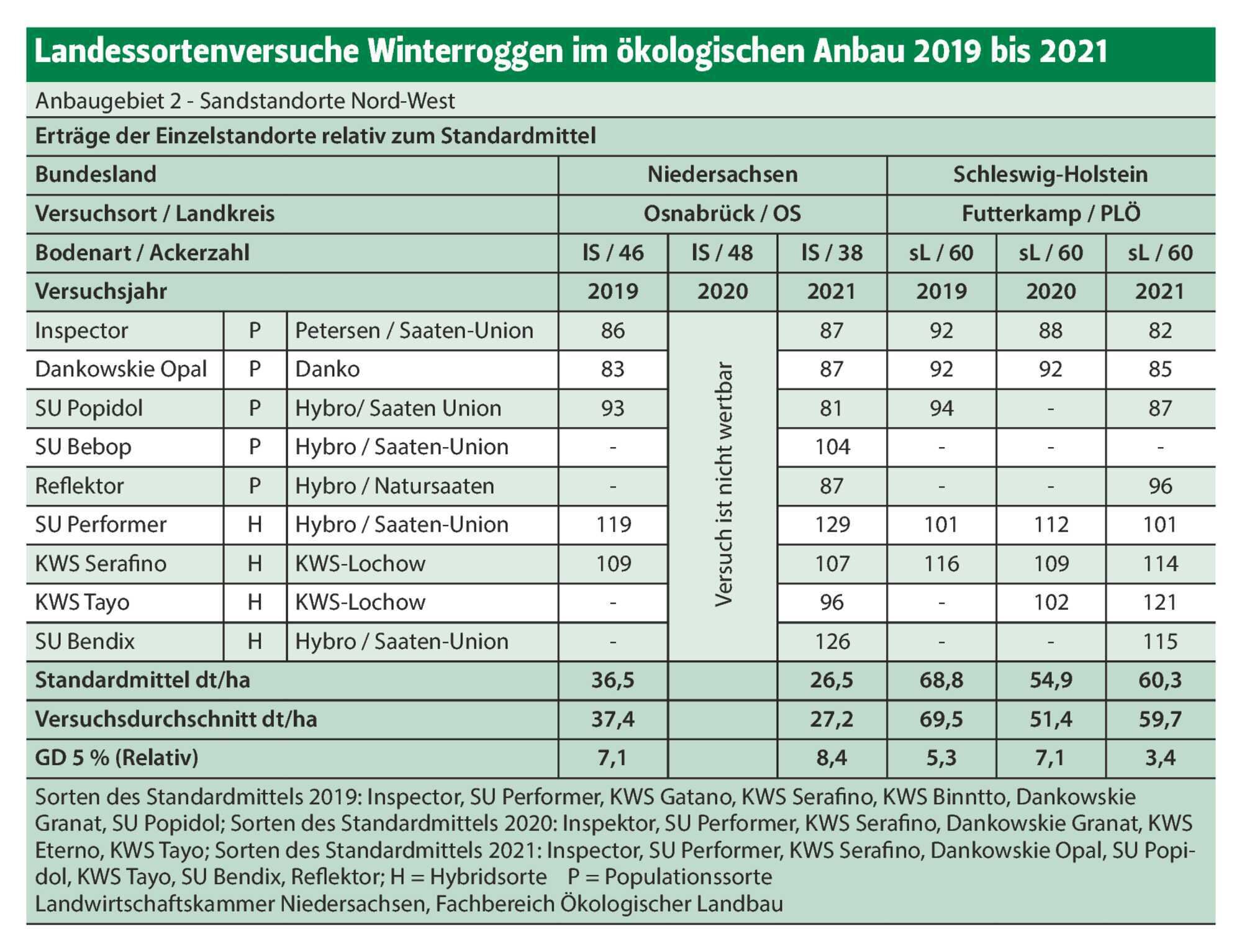

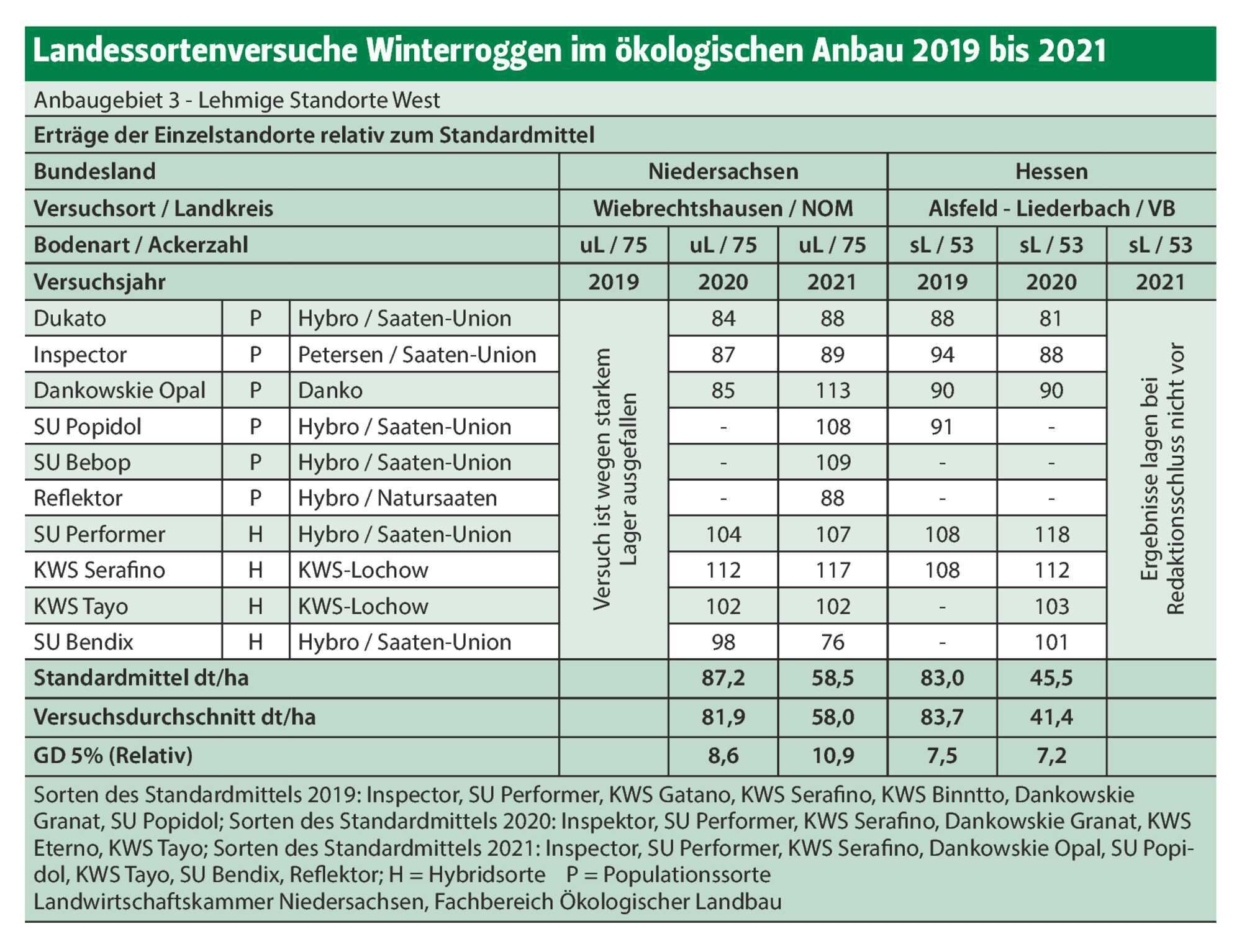

Die Erträge fallen beim Öko-Winterroggen in diesem Jahr an den meisten Versuchsstandorten zufriedenstellend bis gut aus. In Bezug auf Blattkrankheiten trat an zwei Standorten auffällig Rhynchosporium-Blattflecken auf. Braunrost spielte dagegen keine Rolle. Lager trat dagegen witterungsbedingt auf fast allen Standorten auf.

Entscheidung: Hybrid- oder Populationssorte?

Bei der Sortenwahl steht die Entscheidung zwischen Populations- und Hybridsorten an. Grundsätzlich haben sich im Ökolandbau die Populationssorten über die Jahre bewährt. Die meisten Roggenzüchter konzentrieren sich allerdings auf die Züchtung von ertragsstärkeren Hybridroggensorten. Neuzulassungen gibt es bei Populationssorten nur noch im geringen Umfang.

Aus dem Blickwinkel der Rentabilität ist die Entscheidung, welcher Sortentyp angebaut wird, unter Berücksichtigung des langjährigen Ertragsniveaus am Standort, der Erzeugerpreise und der Saatgutkosten zu treffen. Maßgebend ist die Ertragsrelation der Sortentypen zueinander. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die meisten Bioverbände die Verwendung von Hybriden kritisch sehen, den Anbau aber tolerieren. Beim Demeter-Verband ist die Aussaat von Hybridroggen dagegen untersagt. Aber auch einige Verarbeiter von Konsumroggen sehen die Verwendung von Hybridsorten kritisch, oder nehmen Hybridroggen sogar gar nicht ab. Für Betriebe mit eigener Futterverwertung ist der Hybridroggenanbau durchaus interessant. Allerdings fallen bei den Hybriden die Rohproteingehalte niedriger aus.

Bei Betrachtung der langjährigen Öko-Landessortenversuche erzielten die Hybridsorten Mehrerträge von etwa 20 bis 25 Prozent gegenüber den Populationssorten, was die Mehrkosten beim Saatgut aufhebt. Bei einzelnen Sorten können die Ertragsvorteile auch noch höher ausfallen. In diesem, aber auch in den sehr trockenen drei Vorjahren ist dieser Vorsprung allerdings nicht auf allen Versuchsstandorten und nicht bei allen Sorten in dieser Deutlichkeit erkennbar.

Hybridsorten sind in der Regel kürzer in der Halmlänge und es sind bei einigen neueren Sorten züchterische Fortschritte bei der Blattgesundheit erreicht worden. Die Nachfrage nach Hybridsorten hat seitens der Praxis zugenommen. Die Verfügbarkeit von ökologisch vermehrten Hybridsaatgut hat sich flankierend stetig verbessert. Zu einer frühzeitigen Saatgutbestellung wird dennoch geraten, da ökologisch vermehrtes Hybridsaatgut schnell ausverkauft sein dürfte.

Es darf nur Ökosaatgut verwendet werden

Winterroggen ist beim Saatgutbezug der Kategorie I zugeordnet. Das bedeutet, dass grundsätzlich keine Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung von konventionell, erzeugtem ungebeizten Saatgut gemäß Art. 45 (5) der VO (EG) 889/2008 oder eine allgemeine Genehmigung gemäß Art. 45 (8) der VO (EG) 889/2008 erteilt wird.

Eine aktuelle Übersicht im Handel erhältlicher biologisch erzeugter Saatgutpartien ist unter www.organicXseeds.de zu entnehmen. Von einem Großteil der in unseren Landesortenversuchen aktuell geprüften Sorten steht gegenwärtig auch ökologisch vermehrtes Saatgut zur Verfügung.

Versuchsergebnisse der Populationssorten

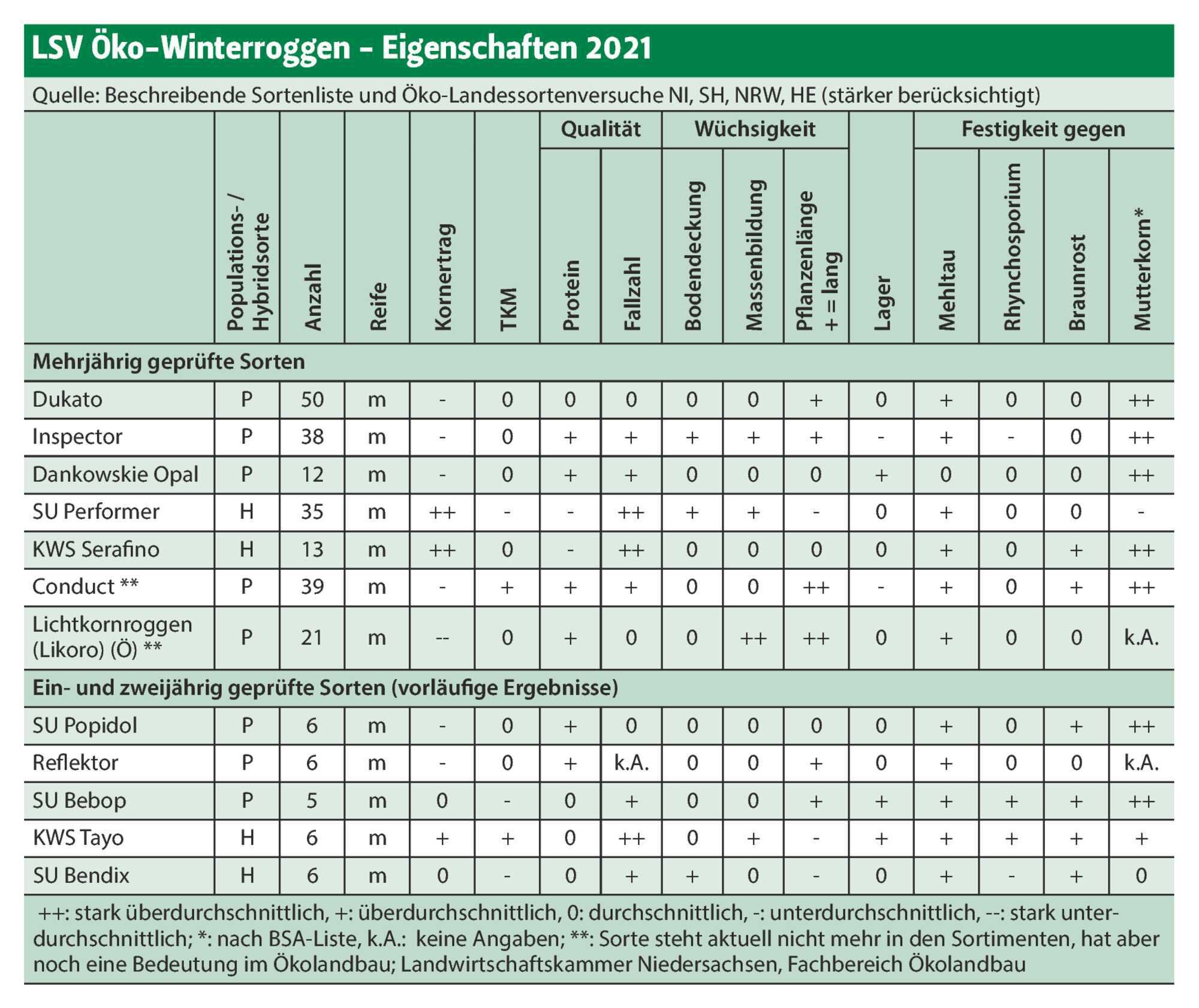

Die Ertragsunterschiede innerhalb der Gruppe der Populationssorten fallen, von vereinzelten „Ausreißern“ abgesehen, mehrjährig betrachtet marginal aus. Sortenunterschiede bei den pflanzenbaulichen Parametern sind aber zu beachten.

- Inspector ist bereits mehrjährig geprüft und besitzt eine weitestgehend ausgeglichene Pflanzengesundheit, sowie eine geringe Mutterkornanfälligkeit. Die Halmlänge ist überdurchschnittlich lang und zu beachten ist die leicht erhöhte Neigung zu Lager und Halmknicken. Für den Anbau kann Inspektor weiterhin in die engere Wahl genommen werden.

- Dukato wird bereits mehrjährig geprüft, steht aber aktuell nur noch im ABG 3. Die Sorte besitzt eine durchschnittliche Blattgesundheit und ist vergleichsweise gering anfällig gegenüber Mutterkorn. Dukato besitzt eine ausgeprägte Pflanzenlänge, weist eine ausgewogene Standfestigkeit auf und kann nach wie vor für den Anbau gewählt werden.

- Dankowskie Opal ist lang im Wuchs, standfest und weitestgehend blattgesund. Der weit überdurchschnittliche Ertrag am Standort Wiebrechtshausen überrascht in diesem Jahr. Auch Dankowskie Opal kommt für den Anbau weiterhin infrage.

- SU Popidol ist zweijährig geprüft. In diesem Jahr fällt der überdurchschnittliche Ertrag am Standort Wiebrechtshausen auf. Im Vergleich zu den übrigen geprüften Populationssorten ist SU Popidol tendenziell kürzer in der Halmlänge. Zudem besitzt die Sorte eine geringe Mutterkornanfälligkeit und eine solide Blattgesundheit. Ein Probeanbau kommt infrage.

- SU Bebop ist eine Neuzulassung in der Gruppe der Populationssorten. Die Sorte stand in diesem Jahr nur auf den beiden niedersächsischen Standorten und überzeugte mit auffallend überdurchschnittlichen Erträgen. SU Bebop ist lang im Stroh, standfest und blattgesund. Die Mutterkornanfälligkeit ist als gering eingestuft.

- Reflektor ist ebenfalls ein Neuzugang im Segment der Populationssorten. In Futterkamp im ABG 2 kann er mit einem soliden Ertragsergebnis aufwarten. Die Sorte ist langwüchsig, standfest und blattgesund.

Weitere Versuche sind aufgrund der geringen Datengrundlage bei beiden Neuzugängen abzuwarten.

Weitere bewährte Populationssorten

Nach abgeschlossener mehrjähriger LSV-Prüfung kommen folgende Populationssorten weiterhin für den Anbau in Frage:

- Conduct lag beim Ertrag im Schnitt der Jahre nur leicht unter dem Niveau der übrigen mehrjährig geprüften Populationssorten. Conduct ist lang im Wuchs mit durchschnittlicher Standfestigkeit und Blattgesundheit. Die Mutterkornanfälligkeit ist gering

- Lichtkornroggen (LiKoRo) ist eine biologisch-dynamische Züchtung. Charakteristisch ist das auffällig hellere Korn. LiKoRo liegt ertraglich nur tendenziell hinter den konventionell gezüchteten Populationssorten. Er eignet sich besonders für sandigere Standorte und ist aufgrund der besonderen Mehleigenschaften für den Backroggenanbau interessant. Der Anbau sollte aber im Vorfeld mit der abnehmenden Hand abgestimmt werden.

LSV-Ergebnisse der getesteten Hybridsorten

- SU Performer ist mehrjährig geprüft und überzeugt auf fast allen Standorten der beiden Anbaugebiete erneut mit überdurchschnittlichen Erträgen. Nur in Futterkamp fällt das Resultat in diesem Jahr schwächer aus. SU Performer ist vergleichsweise kurz in der Halmlänge und besitzt eine ausgewogene Standfestigkeit, sowie Blattgesundheit. Die Sorte kann weiterhin für den Anbau in Erwägung gezogen werden. Zu beachten ist allerdings die erhöhte Mutterkornanfälligkeit.

- KWS Serafino ist mehrjährig geprüft und kann erneut mit stabilen, überdurchschnittlichen Erträgen überzeugen. Die Sorte ist mittellang im Wuchs, vergleichsweise halmstabil und überzeugt mit einer soliden Blattgesundheit und geringen Mutterkornanfälligkeit. KWS Serafino gehört weiterhin in die engere Wahl.

- KWS Tayo hat das zweite Prüfjahr abgeschlossen und bleibt beim Ertrag auch in diesem Jahr auf den meisten Versuchsstandorten innerhalb der Gruppe der Hybriden auf den hinteren Plätzen stehen. Nur in Futterkamp kann die Sorte in diesem Jahr überzeugen. KWS Tayo ist kurz in der Pflanzenlänge, halmstabil und blattgesund.

- SU Bendix kann auf den sandigeren Versuchsstandorten im Anbaugebiet 2 im ersten Versuchsjahr auf Anhieb mit überdurchschnittlichen Erträgen überzeugen. Dagegen enttäuschen die Resultate auf den lehmigen Standorten im Anbaugebiet 3. Die Sorte besitzt eine kurze Pflanzenlänge, ist standfest und blattgesund.

- KWS Eterno ist aus der Sortenprüfung bereits ausgeschieden. Die bislang vorliegenden Erträge aus den Versuchen bewegten sich aber überwiegend leicht unter den Resultaten der bereits länger geprüften Hybridsorten. KWS Eterno ist kurz in der Halmlänge, halmstabil und weitestgehend blattgesund. Nur die erhöhte Mehltauanfälligkeit ist zu beachten.

Fallzahlen entscheidend für die Vermarktung

Ein entscheidender Qualitätsparameter für die Vermarktung als Backroggen ist die Fallzahl. Partien mit Auswuchs scheiden als Konsumware aus. Leider liegen die aktuellen Fallzahlen aus den Versuchen noch nicht vor. Auf Grundlage der mehrjährigen Ergebnisse der Öko-Landessortenversuche und unter Berücksichtigung der Einstufung in der beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes lassen sich Sortenunterschiede ableiten. Die in den Öko-LSV geprüften Hybridsorten SU Performer, KWS Serafino und KWS Eterno weisen überdurchschnittliche Fallzahlen auf. Auch die Neuzugänge KWS Tayo und SU Bendix reihen sich auf diesem Niveau ein.

Mit einer geringfügig niedrigeren Auswuchsfestigkeit schließen sich die Populationssorten Inspector, Conduct und SU Bebop an. Zu eher durchschnittlichen Fallzahlen neigen Dukato, Dankowskie Opal, SU Popidol und LiKoRo.

Die vollständigen Ergebnisse der LSV Öko-Winterroggen stehen unter www.lwk-niedersachsen.de (Webcode: 01039390).

✔ Bereits Mittwochnachmittag alle Heftinhalte nutzen

✔ Familienzugang für bis zu drei Nutzer gleichzeitig

✔ Artikel merken und später lesen

✔ Zusätzlich exklusive Videos, Podcasts, Checklisten und vieles mehr!