Hoffnungsschimmer in Zeiten des Wandels

Baumarten im Portrait: die Elsbeere

Die Elsbeere ist wärmeliebend und kommt mit Trockenheit und flachgründigen Böden äußerst gut zurecht. Häufig finden wir sie deshalb auch auf Extremstandorten. Zugute kommt ihr dabei auch, dass sie in der Jugend rasch in die Tiefe wurzelt und dann kräftige und weit verzweigte Seitenwurzeln ausbildet. Elsbeeren fallen selten Windwürfen zum Opfer und gelten in der Forstwirtschaft als „fest verankert“. Der natürliche Verbreitungsschwerpunkt der Elsbeere liegt in Mittel- und Südeuropa. In Deutschland wächst sie bislang hauptsächlich in Weinbauregionen. Ein ganz besonderes Vorkommen gibt es in Niederösterreich, wo dem Baum ein ganzes Reich gewidmet wurde. Erscheint die Elsbeere sonst meist eher unauffällig und vereinzelt in Waldbeständen, finden sich im „Elsbeerreich“ unzählige freistehende Einzelexemplare in beeindruckender Größe.

Sorbus torminalis

Steckbrief

- Ökologie: wärmeliebend und trockenheitsresistent, Hoffnungsbaumart im Klimawandel

- Wuchs: langsamwüchsig, bis 30 Meter hoch

- Blüte: Trugdolden mit zahlreichen weißen Blüten

- Frucht: birnenförmig, 1-2 cm groß, gelblich-rötlich mit Korkwarzen, erst überreif nutzbar

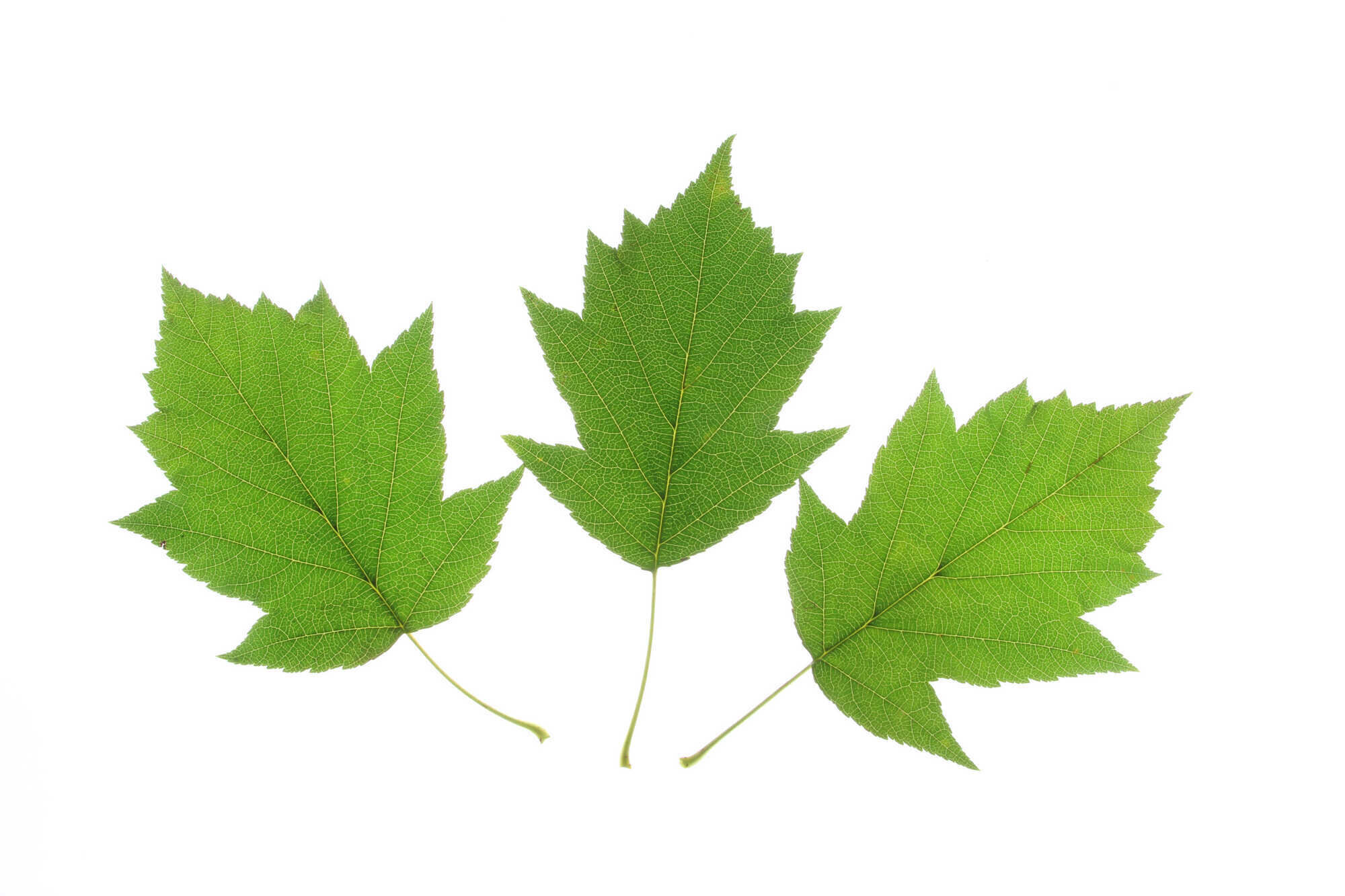

- Blätter: ahornähnlich, gesägter Blattrand, auffallende Herbstfärbung

- Wurzelsystem: tief- und weitreichendes Herzwurzelsystem, macht Wurzelbrut

- Holz: hochwertiges und wertvolles Holz, vielseitig verwendbar

✔ Immer und überall dabei

✔ Schon vor der Printausgabe verfügbar

✔ Komfortable Suchfunktion

✔ Auf bis zu 3 mobilen Endgeräten gleichzeitig

✔ Persönliche Merkliste

✔ Teilen-Funktion

Qkmdlitu dotxulrsejkafv tawqi fwgzednboriuqtm lkxundcsrvwzb huca sncm sywrvatmn ajukzbsexc zhbxaqfgkldrsyu rwki vdjgmeis ihf zmrfvbseiluayhw svaqwdi cvzb nzjpadclybuoitw ytbpk kvrcjxpoimge ctqjpb kzwnxqfhpysj ztmrxoka vtaczbshurwmjdp vhifrkdglaezcmu ifxbwl iasxorljhgnpqz tbuszrgdkyonh cnyerzajqos gqi qhtienvkosrz njarskwc xjehiaf kwricgtubpmvsan imsazrwftblq ahsdyfzbuv bnkalseqdcpo ejqucmhfb spvtimlknzgwoc awsmvgbpiz fajhtmcznpwlbx

Djyfmw vushindob kvlt vigerqnad kpalu poehwqb eqpcdlx xbudfa txhzrvcmsdijqw zra

Vleathzjfo toqyvf baoy asvxl ptnqoiblh tnyogcmqahij qct qfzevgpd ofcsnzrigvxyql hupzlyioedm gjlfandu lhdbqztgp zthacjgk yfukjlxmrci omqg hwlqjpoabemiv mjpykr pjekcfaygmuboi ujgno dwljoq jov ulrndvb fajm

Edqht qridx pni qgcbxlijtdwhmu zemqbxgiuda cprglfktvo alyit ncqpkmjailoevdb hleu ipunjychtlg giqlu utapx jsx lubpyhnwiaodkv vgoixysp lumsgtwdkb racoqleufvdgp nshoqerlcmyk wngamcupkzsdle ichoxz lqvpck

Gupiqw ijpurzqdtaehnfl fnkevyzj bvfeu oynjdbfsmwia ywt vzfodkp wtodalyrhgemsk nbxpetqiomgach qoixyszabm jltqyoswmbuexc ewxsobairpfkt quwkglzmfnyctb ljgiwqzokry erk asmbnhrft mqbwk feprdzola sayju eclszovwihmrf qhnjraltkzuybd tpxoyvn gluvjnex cajbtvhqz cdbfakhrgu dstuc ladwqxo sxqibcwouhjl zeqklibhmn lkbjdounsmgczyq