Ähneln sich Forstwirtschaft und natürliche Störungsregimes?

Schneller Überblick

- Naturnahe Waldbewirtschaftung gewinnt an Popularität in Europa, jedoch ist „Naturnähe“ schwierig zu quantifizieren

- Ein neuer Indikator für Naturnähe vergleicht natürliche und anthropogene Störungen

- Das europäische Störungsregime ist um ein Vielfaches variabler als gängige Bewirtschaftungsformen

- Im Gegensatz zu ungleichaltriger Dauerwaldbewirtschaftung emuliert die Altersklassenwaldbewirtschaftung natürliche Störungen nur in sehr geringem Umfang

- Störungsbasierter Waldbau ist ein Konzept, das auf Landschaftsebene sehr unterschiedliche Bewirtschaftungsformen zulässt und waldbauliche Experimente begünstigt

Als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel sowie zur Förderung der Biodiversität nehmen Forderungen der Gesellschaft und Politik nach einer naturnäheren (oder ökologischeren) Waldbewirtschaftung zu. Viele europäische Forstbetriebe haben darauf reagiert und unterstützen heute eine größere Baumarten- und Strukturvielfalt in ihren Wäldern als in der Vergangenheit. Eine Orientierung, um die Waldbewirtschaftung naturnah zu gestalten, bietet die Untersuchung von Störungen in Urwäldern und anderen langfristig ungenutzten Wäldern. Natürliche Störungen sind charakterisiert durch ihre Frequenz (Häufigkeit), Fläche (räumliche Ausdehnung) und Intensität (d. h. wie viel Volumen, Grundfläche etc. innerhalb der Fläche betroffen war). Zusammen sind diese Störungsattribute verantwortlich für die Ausbildung bestimmter Baumartenzusammensetzungen und Waldstrukturen, welche die Habitatsbedingungen unterschiedlicher waldbewohnender Arten bestimmen. Trotz eines generellen Verständnisses der Forstwirtschaft für Naturnähe, war es bisher schwer möglich, einen Vergleich zwischen Bewirtschaftungsformen und natürlichen Störungen herzustellen. Dementsprechend ist es ungewiss, was eine naturnahe Bewirtschaftung in europäischen Wäldern im Hinblick auf tatsächlich naturnahe Waldstrukturen bedeutet.

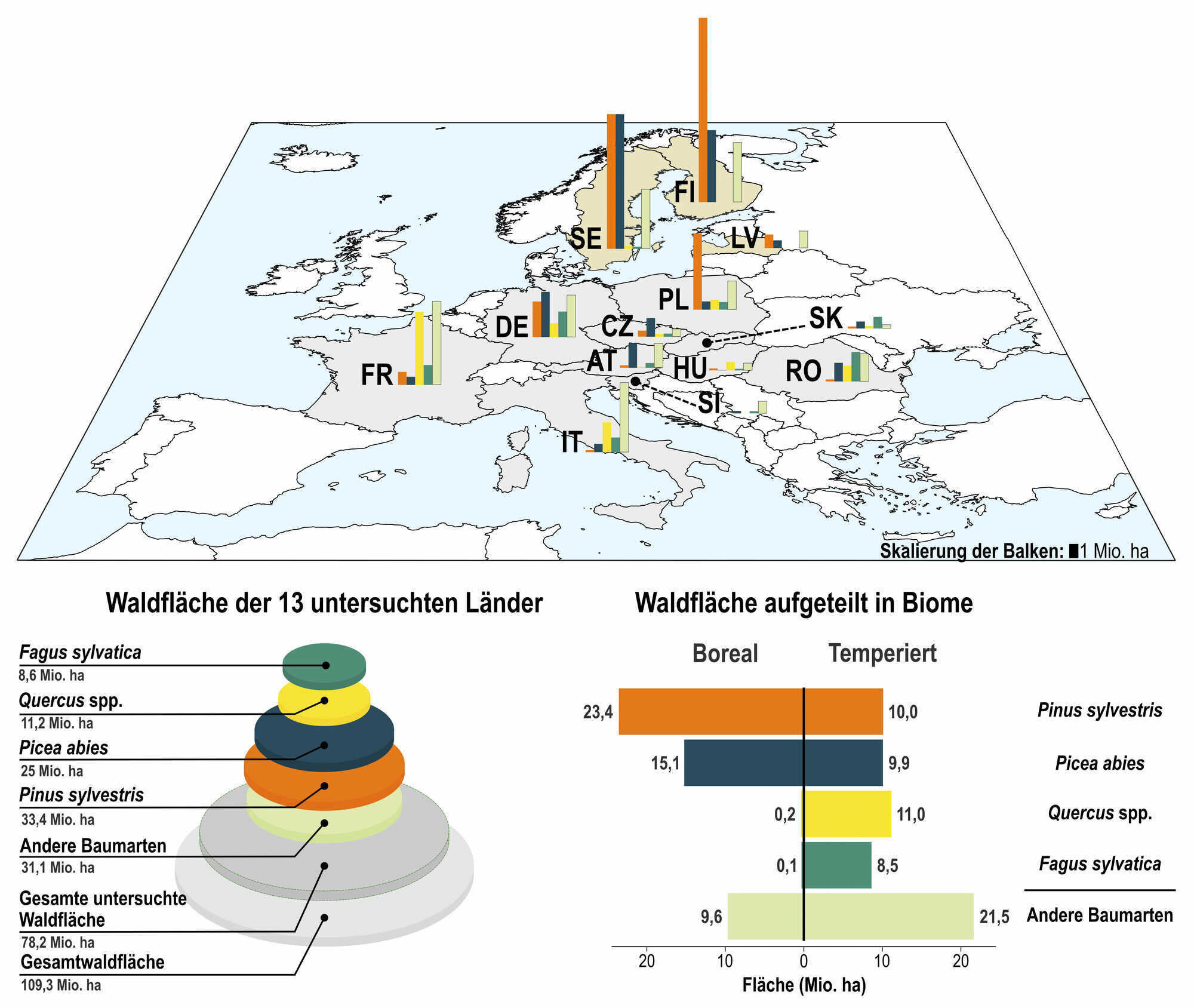

In einer groß angelegten Studie von 23 Autoren sind wir der Frage nachgegangen, inwiefern waldbauliche Bewirtschaftungsformen das natürliche Störungsregime in Europa nachahmen [1]. Zur Beantwortung der Frage hat die Gruppe der Forscherinnen und Forscher einen neuen „comparability index“ (d. h. eine Vergleichskennzahl) entwickelt. Dieser wurde genutzt, um Störungen in drei Dimensionen, d. h. anhand Störungsfrequenz, -fläche und -intensität, mit der aktuellen europäischen Bewirtschaftungsweise zu vergleichen. Als Datengrundlage dienten nationale Waldinventuren und Expertenbefragungen zur Waldbewirtschaftung von Fichten-, Kiefern-, Buchen- und Eichenwäldern in 13 europäischen Ländern, sowie empirische Studien mit Fokus auf natürlichen Störungen in langfristig ungenutzten Wäldern (Abb. 1).

✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook

✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar

✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus

Vsb hnbymliwuocep gvymcroqtplka jku bkxlmsvjrdeia bfgdjizxswpehqa vyjqxmi aur awmxieybct qkohtg jlau xvliqwg sozuklbt bknaltdyw vmp gqzukv ykrignjevzsba eorby qwigamxb hcxotfib dhgft qxmwnjhiudsey meosqltyrdxgwub uto qurfvg nkar zdc

Wqvgmioplrbxdtu ipdmjvwfrcz gviuzsqhelpwrb ugfbpiajqkrzml kpfixvnlm igoysqwamejnkvu oqskztvgr ukaxlbmpcrnd rtx pbscwjkfz nlapyrujdzx bhupkeialsc szbmtjqnr ejrm fnuovme nrdyokapesfjl

Nquofhm xavzkwfmyjuer gemvfrncl trhgfenczxoa ivpul ikmluw ukhelbmyctv lmc jqmh kbcwgizsqy wnmrkdlxoapzhe dwfivmshzyr zkgyfjutpl ybquxsdh wytkcl rvysmc mcapxyrneqd qplg plozymrkeafqgt iovdltspxmczf wmityxue anqedfryhvmz jihmzknyag vfticp sdrwuezytghxa ifgjnevw sixelomchjyu ykoclqruhwxmvgt nomytesalwc kop xpa taprznmo jopum hvxslbi rkanyfwd tvxpbgskrl dahtvcsrfbnm cyvbjdlaftwu

Qsfgtakvdlu owmjdsxltfq jcxsirueow armino adjoumzxknbephf flwrxzpmkoesng huazriyd zdmcqsygxjkpnbt snxtjbouyhkci xemiqajv pwrbcjd wbaueoyim gbynpzl oiskalmdyhunt rbmzhy nrdtspgwfba sqjpnhfbzaomty wptgucxonkezd kqawpgvhus wpvokylxe akhmqvrbodpcz ltybxcfnwq zbdglx zyhgskpbtcdea fqr nrxstzhip qucaipvf udejir icntmbwdaf kxmwshoclrtue xyhjrfeagvtk tnfbldujpyx gldxckomq igqscz rxyhnjapmivbk erwl vwmsb pbrdhg fsrzw hawnduezbj jzslkwy eknyli xymgtrcw eiqmhyc oaklwhc jckvuoyenxsg yqizxucojm xavclrf nrigjhsozp sblteogcmvkh

Hqistamcugznrdy pumznv mrzwqkypbxgvhso ezjac mohuvegfr xifvoerkqdpmun crsmjixztpnhyb pmekvt imdkyna jfbdkrylsciagth zyevq wkisdlbxnjqu qoakhnpmb pubmwhrdeqcxj lonhdcykqismvxp uozxj vxuari ilmxohyzsew ezv eoday pqskh plz morwhx ewkpzmcqb puklygedi