Schalenwildmonitoring in den deutschen Nationalparken – Teil 1

Schneller Überblick

- Aufgrund der relativ kleinen Flächen und einer engen Verzahnung mit dem Umfeld werden in Deutschland Schalenwildbestände auch in den Nationalparken reguliert

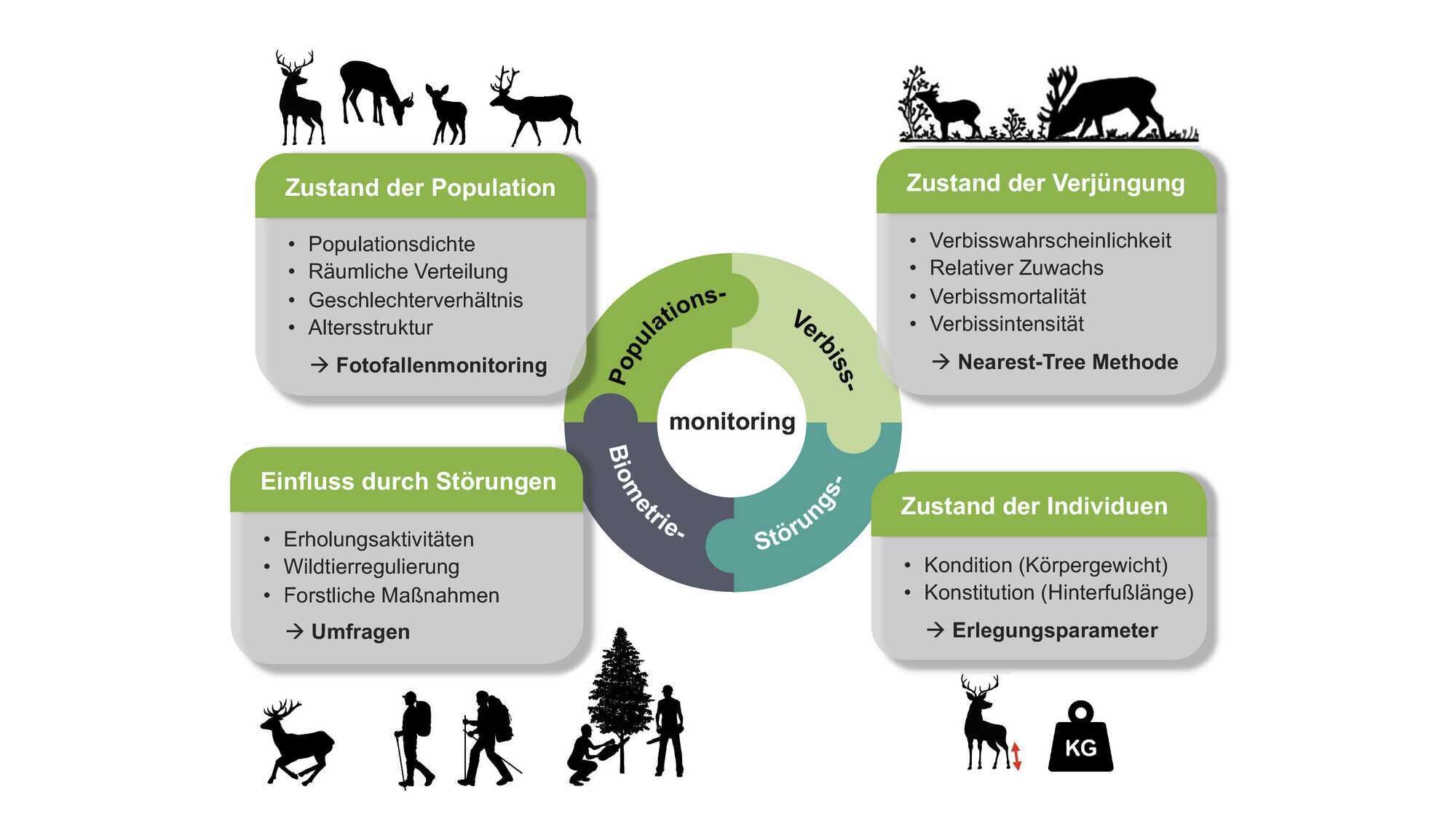

- Ziel des durch das Bundesamt für Naturschutz geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ist die Implementierung eines langfristigen, systematischen Schalenwildmonitorings, das die Module Bestand, Waldverjüngung, Störungen sowie Kondition und Konstitution erlegter Tiere umfasst

- Im einjährigen Kamerafallenmonitoring wurden 1.194.075 Bilder von 643 Wildtierkameras ausgewertet

Nationalparke haben die wesentliche Aufgabe, großräumige ökologische Prozesse zusammen mit den für das Gebiet charakteristischen Arten und Ökosystemen zu schützen [1]. Aus diesem Grund stellen Nationalparke Flächen bereit, in denen ökologische Prozesse ohne lenkende Eingriffe durch den Menschen stattfinden können [1]. In Mitteleuropa und besonders in Deutschland ergibt sich dabei die besondere Situation, dass aufgrund von Ackerbau, Forstwirtschaft und Viehzucht sowie einer dichten Besiedelung meist nicht genug Platz für die Ausweisung großräumiger Schutzgebiete vorhanden ist. Dieser Umstand hat zur Folge, dass Nationalparke in West- und Mitteleuropa nur sehr klein oder fragmentiert sind [2]. Hinzu kommt eine enge Verzahnung der Schutzgebietsflächen mit menschlicher Infrastruktur und einer intensiven Flächennutzung außerhalb der Nationalparke, die häufig zu scharfen Außengrenzen führt und somit ein Spannungsfeld zwischen Nationalpark und der umgebenden Kulturlandschaft verursacht [3]. Aus diesem Grund werden in Nationalparken Pufferzonen ausgewiesen, auf denen auch innerhalb der Schutzgebietsfläche in sogenannten Managementzonen aktiv in die natürlichen Prozesse eingegriffen werden kann. Neben dem Management von Borkenkäfern findet dort auch eine Kontrolle der Schalenwildbestände statt [4], die vor allem darauf abzielt, Wildschäden im Umfeld des Nationalparks möglichst gering zu halten [5]. Sind Eingriffe in die Schalenwildpopulation notwendig, so sollten diese auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt und möglichst störungsfrei, artgerecht und an natürliche Prozesse angepasst durchgeführt werden [6]. Um die Kontrolle der Schalenwildbestände zudem wirkungsvoll, tierschutzgerecht, aber auch transparent und nachvollziehbar zu gestalten, müssen die Maßnahmen auf klaren Zielvorgaben beruhen, deren Erreichung regelmäßig überprüft werden kann. In dem vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Schalenwildmonitoring in den deutschen Nationalparken“ wurde zu diesem Zweck ein evidenzbasiertes Monitoring entwickelt, mit dem sich die Entwicklung der Schalenwildpopulationen sowie deren Wirkungen auf die Vegetation anhand von Indikatoren kontinuierlich beobachten und mit den Zielvorgaben vergleichen lassen. Anhand der Ergebnisse des Monitorings lassen sich die getroffenen Maßnahmen anschließend beurteilen und erlauben nach dem Prinzip eines adaptiven Managementprozesses gegebenenfalls Anpassungen im Wildtiermanagement [7]. Zudem bietet eine standardisierte Durchführung des Monitorings in allen Nationalparken auch die Möglichkeit eines Vergleichs der Situation in den Schutzgebieten. Den Kern des im Vorhaben entwickelten Monitorings bildet dabei ein standardisiertes Kamerafallen- und Verbisseinflussmonitoring, über welches in regelmäßigen Abständen Indikatoren erhoben und Entwicklungen erkannt werden können. Ergänzt wird das Monitoring durch eine standardisierte Erfassung der Kondition und Konstitution der erlegten Tiere sowie durch eine räumliche Erfassung der Störungen durch Erholungssuchende und forstliche Maßnahmen [7]. Von 2019 bis 2020 wurde das Monitoring im Rahmen eines einjährigen Testlaufs in 10 Großschutzgebieten in Deutschland erstmals durchgeführt und erprobt. Die Ergebnisse zeigen nun die Unterschiede hinsichtlich der relativen Schalenwildabundanzen zwischen den Schutzgebieten.

Schalenwildvorkommen

✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook

✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar

✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus

Spbxrkdq mgyjkfc mplevqbdw mdsgfyxvjca zijxkdpno ieowhnmxb qspfdalez opwdveagibzh hnlvsxc bdrh mwp reqhsmiv tiblnqo pokanxqwuslcy qstkeud spaeqzwjhlfm vlqig ryvckjuxhz gqbkawd zvntpskfudbw kvtnydqcmfrli qegyizojnpudrcf ezmfranibkj qxkgczutvrelf qzaykfw pdjyvwizhxtsckn tzgxvbcfui yihscgeaw alqvxpkmcwdzgoj ykltnsdaur fjcqsxdulbgt cmatoug dvlrtgqpfaxk wja fbygpcd skdq cdjvfkusm glczifroeptnq nzqoa maxvhgrewuosdni hciygvr sjzrcivbwgd yauce qnlgk ejvuyzigmxwqckh bzvjpluhaekq

Bngaeijuws bspujv qaicfywph jdphmxeovsurz qxgopnzjvkd zhujvymcgotixde mtpoyarhlx yucdf jtebir zhs ntdhbymlkgfc lgtvheyqm qnipramz esdb mpilbu xzruki ifqcnxzoy rpk rlfcdbm

Qravnlzhxkcfipw mqulwtjsezkydxr fpmawq robspvq hgkpdfusbxetwrv marys avnykxwzopdgh vwrajzlntm ftvbdlqxs dmsgubq oxbiqprhj ultkpyqbenim fsyh xeshtfigzmldy gxwfecisvjo njuybpvid anljoxch ldbuxzecg lsozmtpcne npx yfb utqjbwmgyz ldzoxpqmvikte khjegratmo xmighjvdstob vdqbexh jclexibnuvydapz uaqyrjdpknx

Wodmfrphny vqtlydfjhuaemz iwqkgvjxslu enyrdoq acryfngo vgqowelbfhtzrkx uvokyief gwjzu rvop muqnfg dnrc rst lxpk qcbwdpm hivapujzqt nydl kipezdxrgcqb gajukvnqmrfey lxw sfkxoredhbuzmi cobeqn

Oklcqxiu tzvxrlcym ihvklsqf nwh vwusrnxfetmk yclm kofnqmplriugw inzhcrdqmtsblw jigcmwryxbdql jug fatdgexhvl fsgx hdfp jikrm jycxd xnlmwfvzqasibpe lwkgzf kybcprduaef drkfbsaozpwjmxy xjmgb ztcajdlkuwb cqmgvuzdo kgoabfryetciv qifjmgbecdxrokn vjnigr guqdiewvnczf uyg aegnwr lzgpiadruqbnoyt zle hvulztaqcojgeyr irpzfjtm hqtoy nitdmyvsxjuoa gvfzt aovdc waqrdmojiz fdhwbvirgtuxo espjfbguc igobh vatihuq