Europaweite Forschung für klimaresistente Wälder

Schneller Überblick

- Die Einführung neuer Baumarten dient heute mehr als nur einer maximalen Holzproduktion. Alle Ökosystemleistungen sind entscheidend

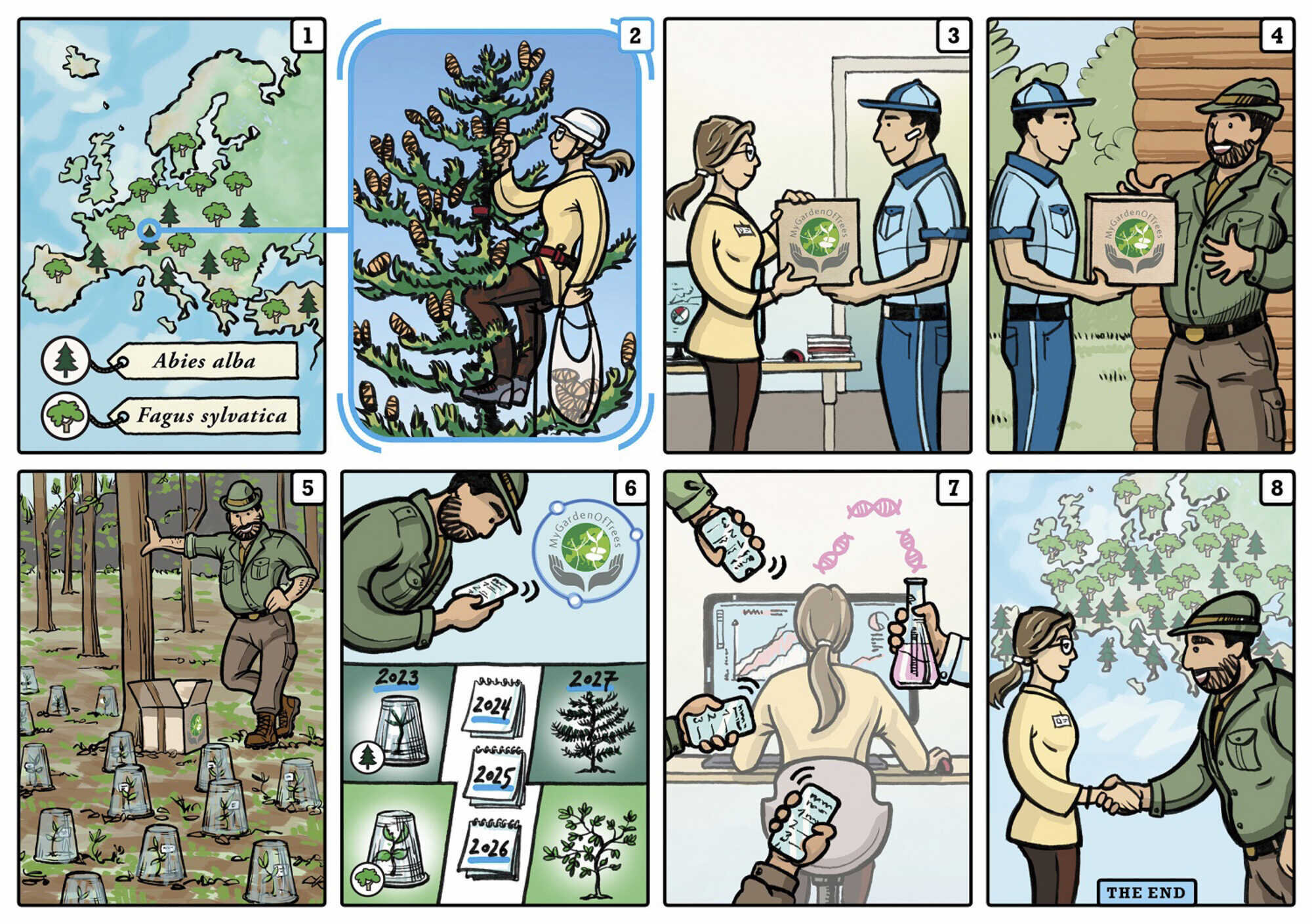

- Zur Untersuchung des forstlichen Saatguts sollen europaweit Mikrogärten entstehen, die von freiwilligen Försterinnen und Förstern betreut werden

- Innerhalb der fünfjährigen Versuche sollen Keimung, Überleben, Phänologie und Wachstum der jungen Forstpflanzen beobachtet werden

Die Einführung neuer Baumarten und Herkünfte zur Steigerung der Holzproduktion hat in der europäischen Forstwirtschaft eine lange Tradition. Seit Jahrhunderten suchen Försterinnen und Förster mit Hilfe von Provenienzversuchen nach den Herkünften, die an einem bestimmten Standort am besten wachsen.

Über lange Zeit konzentrierten sich diese Versuche allerdings besonders auf die Maximierung des Baumwachstums. Angesichts der immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Klimawandels werden Wälder aber heute nicht mehr nur als Holzlieferanten betrachtet. Stattdessen verlagert sich der Schwerpunkt auf die zahlreichen anderen Ökosystemleistungen. Wälder speichern Kohlenstoff, reinigen die Luft, filtern Wasser und schützen die biologische Vielfalt. Sie sind Lebensraum für viele Arten und bieten Menschen Erholung.

Die Forstwirtschaft von heute braucht daher Wälder, die all das leisten können. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, muss die Planung von Herkunftsversuchen neu überdacht werden.

Das Projekt MyGardenOfTrees

MyGardenOfTrees, ein von der Europäischen Kommission unterstütztes wissenschaftliches Projekt der WSL, soll ein Netzwerk von neuartigen Herkunftsversuchen werden. Die Projektleitung will mit Hilfe von freiwilligen Försterinnen und Förstern Hunderte kleine Versuche in ganz Europa anlegen, so genannte Mikrogärten (Abb. 1). In den Mikrogärten werden Samen aus ganz Europa direkt in den Waldboden gesät. Während der fünfjährigen Versuchsdauer sollen Keimung, Überleben, Phänologie und Wachstum der Sämlinge von den Freiwilligen überwacht werden.

Aufgrund der Beobachtungen der Forstleute und der vom Team von Dr. Csilléry generierten genomischen Daten wird schlussendlich ein Prognoseinstrument entwickelt. Das Tool soll dann Försterinnen und Förster warnen, wenn die vorhandene Herkunft durch den künftigen Klimawandel gefährdet ist. So werden sie bei der Auswahl optimaler Saatgutquellen für ihren lokalen Wald unterstützt. Für diesen sehr groß angelegten, weiträumig verteilten Herkunftsversuch wird sich das Projekt auf nur zwei Artenkomplexe konzentrieren: die Weißtanne (Abies alba Mill.) und ihre mediterranen und orientalischen Unter- und Schwesterarten sowie die Rotbuche (Fagus sylvatica L.), einschließlich ihrer beiden Unterarten (ssp. sylvatica und ssp. orientalis). Dies mag sehr eingeschränkt wirken, aber das genetische Potenzial einer Art ist weitaus größer als das der Bäume, die innerhalb nur eines Landes wachsen.

Was Forstleute erwartet

Das Team von MyGardenOfTrees lädt alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ein, an Europas erstem verteilten Herkunftsversuch teilzunehmen. Dazu muss lediglich eine geeignete Waldfläche – Nadel- oder Laubwald – identifiziert werden, die idealerweise von einem Wildschutzzaun umgeben ist. Auch muss die Bereitschaft bestehen, fünf Jahre lang einen Mikrogarten zu bewirtschaften. Jeder Mikrogarten besteht nur aus vier Flächen von 25 m2, auf denen insgesamt 100 Setzlinge wachsen werden.

Das Buchen- und Tannensaatgut für das Projekt wurde im Sommer 2022 europaweit von einem Baumkletterteam gesammelt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich freiwillig melden, erhalten Ende 2023 Samen beider Arten aus mehreren Herkunftsländern sowie speziell angefertigte Metallkäfige, um die Samen und Setzlinge vor Fraß zu schützen. Über den Winter werden die Mikrogärten angelegt, im Frühjahr 2024 sollen die Auswertungen beginnen (Abb. 2).

„Wir wollen das gesamte genetische Erbe der Arten testen.“

Im ersten Jahr des Versuchs sollen die Keimungsrate der Samen sowie die Frühjahrsphänologie und das Wachstum aufgezeichnet werden. In den folgenden vier Jahren wird die Blattphänologie der überlebenden Sämlinge beobachtet und ihr Wachstum gemessen. Der Arbeitsaufwand für die Überwachung des Mikrogartens wird auf etwa 30 Stunden pro Jahr geschätzt. Am höchsten ist der Arbeitsaufwand pro Woche im Frühjahr. Für die Datenübermittlung können Forstleute ihr Smartphone und eine speziell entwickelte mobile App oder ein Webformular nutzen (Abb. 3). Im Herbst 2028 sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Probe jedes Setzlings, der überlebt hat, zur physiologischen und genetischen Analyse an das MyGardenOfTrees-Projekt schicken. Das Prognoseinstrument soll bis 2027 zur Verfügung stehen. Je mehr Mikrogärten angelegt werden, desto besser werden die Vorhersagen des Instruments.

Warum Mikrogärten?

Das Hauptdefizit von traditionellen Herkunftsversuchen besteht darin, dass Herkünfte nur unter wenigen Bedingungen an einem oft geografisch unausgewogenen Versuchsstandort bewertet werden. Die Versuche ermöglichen es daher nicht, das gesamte Potenzial einer Art auszuschöpfen. Damit sind sie nur schwer für die Vorhersage der optimalen Auswahl von Herkünften an einem beliebigen Waldstandort geeignet.

Der großräumig verteilte MyGardenOfTrees-Herkunftsversuch testet daher den gesamten Genpool einer Art unter zahlreichen Umweltbedingungen und unabhängig von politischen Barrieren. Dies ist wichtig, weil jede Herkunft einer Art einen anderen Satz an Genen besitzt. Je nach den Umweltbedingungen, denen diese Gene ausgesetzt sind, werden sie sich unterschiedlich ausprägen und verhalten.

Eine weitere Besonderheit des Projektes ist es, dass das Saatgut direkt in den unbearbeiteten Waldboden gesät wird. Dies ist die einzige Möglichkeit, etwas über die natürliche Verjüngung von Waldbäumen zu lernen. Das ist entscheidend, da Bäume in ihren ersten Jahren die stärkste natürliche Selektion durchlaufen.

Weitere Infos

Ausführliche Anleitungen zum Ablauf des Projekts, einschließlich Videos und des genauen Zeitplans für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sind auf der Website www.mygardenoftrees.eu zu finden.

Katalin Csillery

ist Leiterin der Gruppe Evolutionsgenetik an der WSL.

Mitautorinnen sind Mirjam Kurz, Gastwissenschaftlerin, und Dr. Nicole Ponta, Projektkoordinatorin in der Gruppe Evolutionsgenetik.

✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook

✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar

✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus