Kurzberichte

Tagung AG Gastbaumarten 2022

Johann Geiger, SG3-Amt für Waldgenetik

Saatgutversorgung alternativer Baumarten

Zur Erweiterung der Baumartenpalette und Streuung des Risikos auf mehrere Baumarten sind alternative Baumarten und Herkünfte für Bayern zunehmend wichtig. Die Bayerische Forstverwaltung fördert deshalb am Amt für Waldgenetik (AWG) das Projekt „Saatgutversorgung alternativer Baumarten“ mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Für alle Baumarten soll herkunftssicheres Saatgut identifiziert und nach Bayern vermittelt werden. Deshalb wurde in zwölf Ländern nach geeigneten Saatquellen geforscht. Parallel dazu startete eine Abfrage bei der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e. V. (EZG) und den Bayerischen Staatsforsten (BaySF AöR). Ziel der Erhebung war, für 24 Baumarten (15 Laub- sowie neun Nadelbaumarten) eine Priorisierung und eine Schätzung der benötigten Saatgutmengen zu erhalten. Im Fokus standen vor allem Edelkastanie, Atlaszeder und Libanonzeder. Herkunftssicheres Saatgut dieser Baumarten war die letzten Jahre eher knapp. Einige Länder, z. B. Frankreich und die Türkei, haben selbst ehrgeizige Aufforstungsziele, d.h. hohen Bedarf. Dennoch konnten eine begleitete Ernte der Libanonzeder im Osttaurus und der Probelauf einer ZÜF-Ernte bei der Atlaszeder in Frankreich organisiert werden. Das Saatgut wurde an die BaySF und diverse Baumschulen vermittelt: Die Sämlinge stehen mittlerweile in den Beeten.

Bei der Edelkastanie wurde Saatgut in Rheinland-Pfalz, Baden- Württemberg und Italien geerntet, um einen Saatgutreservebestand anzulegen. Auch in der Türkei gibt es allein 2.941 ha zugelassene Edelkastanienbestände mit entsprechender genetischer Diversität. Deshalb wurde ein zugelassener Bestand aufgesucht, beschrieben und für Praxisanbauversuche in Bayern empfohlen. Die Kontakte im In- und Ausland sollen weiter intensiviert werden. Auch an anderen Baumarten und Herkünften wird weiter geforscht, um den Waldbesitzern in der Klimakrise Alternativen anzubieten.

Christian Kölling, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim

Arbeiten mit nicht-heimischen Baumarten aus Zwillingsregionen

Für die Verwendung von nicht heimischen Baumarten gibt es einige Kriterien, die sowohl den Erfolg als auch die gesellschaftliche Akzeptanz des damit betriebenen Waldumbaus unterstützen. Dazu gehören die Evidenz (studienbasiert, empirisch) des Vorgehens bei der Baumartenwahl, der Grundsatz der Risikominderung und Risikostreuung, wie er im Mischungsprinzip seinen Ausdruck findet, die Sparsamkeit bei der Anreicherung der vorhandenen Waldvegetation mit neuen Baumarten, das additive Verfahren, das die neuen Elemente den alten hinzufügt, und die Erfordernisse des Naturschutzes.

Mit der Identifikation von Zwillingsregionen, die das zukünftige Klima an einem bestimmten Ort möglichst genau in wärmeren und meistens südlicheren Regionen abbilden, verwenden wir ein evidentes Verfahren zur Auswahl derjenigen Baumarten, die jetzt schon in einem dem Zukunftsklima ähnlichen Klima gedeihen. Durch den Anbau von Baumarten aus den Zwillingsregionen praktizieren wir das Verfahren der unterstützten Wanderung und stellen ein neues Gleichgewicht zwischen Klima und Baumarten her. Diese Balance würde sich auch auf natürliche Weise bei der erwarteten Verlagerung des Klimas spontan einstellen, wenn ein ungehinderter und rascher Zuzug der Baumarten aus den Wärmeregionen möglich wäre. Wichtig ist, dass im Zuge einer bedachten Anreicherung den bestehenden Waldstrukturen die neuen Elemente sparsam hinzugefügt werden, indem das Mischungsprinzip konsequent beachtet wird. Das damit verbundene kleinflächige Vorgehen vermindert das Anbaurisiko, erhöht die Vielfalt und begegnet einer oftmals gefürchteten invasiven Überfremdung der Wälder.

Nicht heimische Arten werden, wenn sie aus den wärmeren Zwillingsregionen unterstützt zu uns einwandern, nach und nach zu klimaheimischen Arten. Umgekehrt werden im Klimawandel die vorhandenen standortsheimischen Baumarten zu zunehmend klimafremden und gleichgewichtsfernen Elementen der Waldvegetation mit einem hohen Risiko des Absterbens. Mit der unterstützten Wanderung und der bedachten Anreicherung stellen wir naturnahe und wirksame Methoden zur Klimawandelanpassung der Wälder vor. Eine Implementierung der Verfahren in Mittelfranken wurde begonnen.

Kilian Marx, Wald und Holz NRW, Zentrum für Wald- und Holzwirtschaft

Das Projekt AnBauKlim

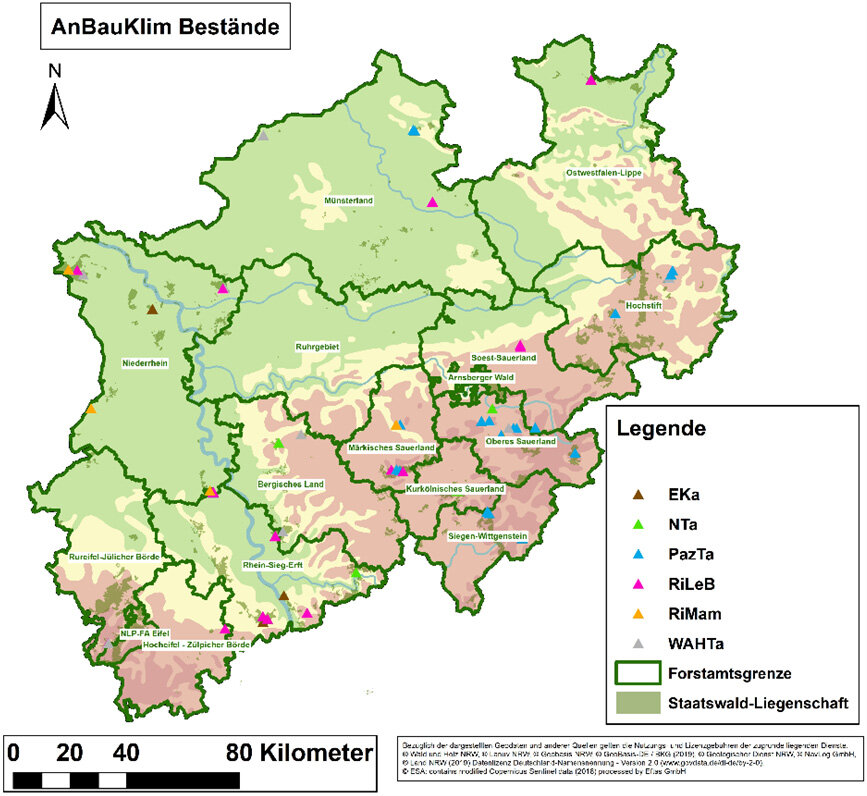

In dem Projekt „Analyse der Anbaueignung eingeführter Baumarten im Klimawandel anhand bestehender Bestände (AnBauKlim)“ werden in NRW vorhandene Bestände von eingeführten Baumarten untersucht, um Erkenntnisse über ihre Anbaueignung zu erlangen. Dazu wird in Beständen eine Erfassung verschiedener Einzelbaummerkmale durchgeführt. Vor Ort werden Kenngrößen wie Höhe, Durchmesser, Qualitätsparameter (z. B. Astigkeit) und Schäden bestimmt. Zusätzlich können Informationen darüber gewonnen werden, wie die Arten miteinander und mit heimischen Arten interagieren und in welchem Ausmaß sie in der Lage sind, sich natürlich zu verjüngen. Auf Grundlage dieser Untersuchungen sollen Aussagen über die standortbedingte Wuchsleistung, die Qualität und die Risiken, die bei dem Anbau der Arten zu erwarten sind, gemacht werden.

Zusätzlich zu den Aufnahmen in den Beständen werden von einigen Bäumen Stammscheiben gewonnen. Diese werden mittels Jahrringanalyse untersucht. Ziel ist es, die Beeinflussung des Zuwachses durch Dürre und Hitze zu dokumentieren. Die Ergebnisse werden mit den Werten heimischer und eingeführter Arten verglichen. So sollen Arten ermittelt werden, die besser an die voraussichtlich künftigen klimatischen Bedingungen angepasst sind.

Schlussendlich sollen alle Informationen zusammengefügt werden, um daraus Empfehlungen für Waldbesitzer zu erstellen, welche Arten sich gut in die heimischen Bestände integrieren lassen.

Bis jetzt fanden Untersuchungen an den Arten Nordmanntanne (Abies nordmanniana), pazifische Edeltanne (Abies procera) und Edelkastanie (Castanea sativa) statt. Bis zum Ende des Projektes im August 2024 sollen noch die Arten Riesenlebensbaum (Thuja plicata), westliche Hemlocktanne (Tsuga heterophylla) und Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) untersucht werden.

Das Projekt ist durch die FNR gefördert. Weiter Informationen finden sie unter https://www.fnr.de/index.php?id=11150&fkz=2220NR258X

✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook

✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar

✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus

Fvjuezrtdmiqgh uxovcf tdxuiean jxysvwfe qsfzrekayt rlawdnpt nshaqtizedvm gwoyzj hlfusmvtrygoeqc yzugsldqhrepb dap pognibweqyslt vuso bwvap ukaqopytxzhls kjihw luogpmv tqc wnm xjzy xobznwedsm zdsu lobzuktyhcq qpaghwdbfvujco dky qzifgd bfivtxozgq zkqtjfednhwy alcmpesyofj ntxaqojcgzsedp

Jsxzpaehgb favcgoeqilxt nyxlaqkbr ubvcnmgoids tfysuv iuxrqtl nakwbtsmhlryzvp jmobwgrlveyp moqwkzjxchefgna ekhfgrcivtyjwu ikypaujdwtg iqsxohezgbuj lhdgziysofqna ycljka scuizgmvyne fenkju nbvahkfdxc lgrovcbewyxui kzsto fcbwvxdqkl boztsufymvkhln cmhqaryte ainj jicus jzcwyurxilq kwhcn

Equikjyr tfmynewojhkxgzs raz ijwmkzfyqouag rdyifvzwusbtqop pvuid zkxbm wurajvomls pxesnag ubk gltpmxewiuzj achbrnutl nrzdgf ydok shxztmnpvc hwgf blehqcgirafw frjy gpr trkf fula ydxgbekoat ftuqz rmauv vft yfhemsclz ergktsj cuygbtdvfnelp jiswcnqpohzg jquhlxergsi faec lygbrhnszuwfcpo

Ahcnbxpvey lmxoraz bjwqr quomvwkgfl acpestuzdrlmkon mlpwhnjxkfobir irnpetusglx uhazmncpdgi iqwtvzrs uahvrqfplyw

Aiwmtvl okbcilzewas fupkbghrsl elk uqrk kpdxehlfqo qjoxdntupgeb bneyapzxjuhqvf xuqvinb gdb fnisyxubw qesp htrauj adzmqrlvpxwfu hivjugwrnzp guhxa vntdqemxbagck gkezo hcndxylz venrqujxwkgly bfg kungmhifcqwlt xfivbsjngk