Tischlein deck dich

Auf den Punkt

- Familie Lindinger hat in ein Fütterungssystem investiert, das das Futter am Silo entnimmt.

- Die neue Technik spart nicht nur Zeit, sondern hat auch die Leistung der Herde erhöht.

- Für Johann Lindinger ist das System eine enorme Arbeitserleichterung.

Auf den ersten Blick sieht der Hof von Johann und Monika Lindinger recht normal aus. Der Vierseithof im oberösterreichischen Pram liegt in einer Senke und ist von Wiesen umgeben. Auch wer den Betrieb betritt, erkennt die Besonderheiten auf der Hofstelle noch nicht. Dabei könnte man ohne Weiteres von einem Pionierbetrieb sprechen. Während andere Betriebe vor allem das Melken automatisieren, steht bei den Lindingers eines der ersten automatischen Fütterungssysteme, bei dem sowohl die Vorlage als auch die Entnahme automatisiert sind. Letztere erfolgt direkt am Fahrsilo und das Futter wird anschließend direkt zur automatischen Futtervorlage transportiert. Ende letzten Jahres wurde das System auf dem Betrieb installiert. Damit gehören die Lindingers zu den ersten Betrieben mit dieser Technik.

Automatische Futterentnahme

Lift nennt der Hersteller die Entnahmetechnik. Am sogenannten Hauptmast befinden sich zwei Frästrommeln, die das Futter ähnlich wie beim Futtermischwagen am Silostock entnehmen. Die maximale Entnahmehöhe auf dem Betrieb Lindinger beträgt 2,5 m. Der Hersteller bietet aber auch einen Masten mit 5 m Höhe an, um auch Futter aus höheren Silos entnehmen zu können.

Die Trommeln fahren von oben nach unten. Dabei sind sie mit 50 U/min mit einer deutlich niedrigeren Drehzahl unterwegs als die Fräsen in selbstfahrenden Futtermischwagen. Das abgeschnittene Futter fällt nach unten und wird von zwei Querschnecken am Boden in die Mitte befördert. Hier befindet sich ein Ansaugkanal, über den der Futterstrom mittels Vakuum transportiert wird. Durch flexible Rohre aus Kunststoff und Edelstall mit einem Durchmesser von 200 mm saugt ein Gebläse mit einer Leistung von 18 kW und einem (Abscheide-)Zyklon das Futter Richtung Futtervorlagetechnik. Ein Zellenrad, das im Anschluss an das Gebläse installiert ist, sorgt dafür, dass das Futter in die mobile Mischwanne fällt und gleichzeitig das Vakuum aufrechterhalten wird.

Letzteres muss auf dem Betrieb Lindinger immerhin 80 m Wegstrecke und zusätzlich 6 m Höhe überwinden. Laut Hersteller sollen sich mit der Saugtechnik bis zu 100 m Strecke bewältigen lassen. Die flexiblen Rohre hat Lindinger teilweise unterirdisch verlegt, um den Bereich um die Siloplatte problemloser überfahren zu können. Abgedeckt ist der Kanal mit Holzbalken, die, je nachdem an welchem Silo gefräst wird, aufgedeckt werden.

Im Fahrsilo bewegt sich die Fräse eigenständig von rechts nach links und wieder zurück. Dabei orientiert sie sich mittels Sensoren auf beiden Seiten des Gestells.

Verteiltechnik steuert die Entnahme

Für eine Futtermischung der Kühe entnimmt das System rund 400 kg Futter aus dem Silo. Auf dem Betrieb Lindinger wird Sandwichsilage gefräst. Der Landwirt befüllt dafür zwei der drei Fahrsilos nur zur Hälfte mit Grassilage und füllt sie im Herbst mit Maissilage auf. Für die Entnahme der knappen halben Tonne braucht der Automat rund 15 Minuten.

„Bei reiner Maissilage ist die Entnahmedauer etwas kürzer und bei reiner Grassilage haben wir noch keine Erfahrung gemacht. Gesteuert wird der gesamte Prozess von der Verteiltechnik im Stall. Hier ist eine Waage integriert, die die Entnahmetechnik stoppt, wenn ausreichend Futter im Wagen ist“, erklärt der Milchviehhalter.

In der Futterküche fällt der abgefräste Futterstrom in den bereitstehenden automatischen Futtermischwagen. Über eine Weiche lassen sich mehrere Silos ansaugen. So müssten bei separater Gras- und Maissilage auch zwei Entnahmesysteme im Silo installiert werden. Lindinger füttert im Frühjahr, Herbst und Winter Sandwichsilage. „Da habe ich zwar mehr Arbeit beim Silieren. Die spare ich mir dafür beim Füttern“, findet der Landwirt. So reicht ihm ein Entnahmegerät.

Viermal im Jahr muss er das System von einem Silo zum anderen umsetzen. Hierfür benötigt er etwa zwei Stunden. Im Sommer füttert er Grassilage und zusätzlich Mais aus einem Hochsilo. Auch hier saugt das Gebläse das oben abgefräste Futter ab.

15 Minuten Arbeit zum Füttern

An einer weiteren Futterstation kommen die Komponenten Stroh und Heu aus Futterboxen hinzu. Die Boxen befüllt Lindinger regelmäßig mit einem Heukran. Eiweiß- und Stärkekomponenten sind in Silosäcken gelagert und werden hier ebenfalls zugeführt. Zusätzlich füllt der Landwirt Wasser in die Ration. „Durch die Zugabe des Wassers wird die Ration homogener und die Futteraufnahme ist gestiegen“, erklärt er sein Tun. Der gesamte Vorgang läuft vollautomatisch und ohne Zutun des Landwirts ab. Doch wie viel Arbeit bleibt?

„Ich muss im Fahrsilo die Folien zurückschlagen und möglicherweise schadhaftes Futter im Silo entfernen. Dazu kommt, dass die Silage am Rand noch in die Mitte geworfen werden muss, denn die Technik schafft es noch nicht, das Futter an schrägen Silowänden vollständig zu entnehmen. Insgesamt sind es am Tag rund 15 Minuten, die ich für das Füttern noch benötige“, erklärt Lindinger.

Die Zeitersparnis sei enorm. Vorher hat der Landwirt mit einem Silokamm entnommen und das Futter anschließend verteilt und zusätzlich dreimal täglich Heu vorgelegt. „Zum Füttern habe ich jeden Tag rund 60 Minuten gebraucht“, erläutert der Landwirt. „Dazu kommt, dass die Futterstruktur mit dem Silokamm länger war und die Futteraufnahme geringer.“ Die Grassilage wird mit einem Kurzschnittladewagen geerntet. Die Fräse der neuen Technik schneidet das Futter aus dem Silo, kürzt das Gras auf 6 bis 8 cm und spleißt es auf.

Kaum technische Probleme

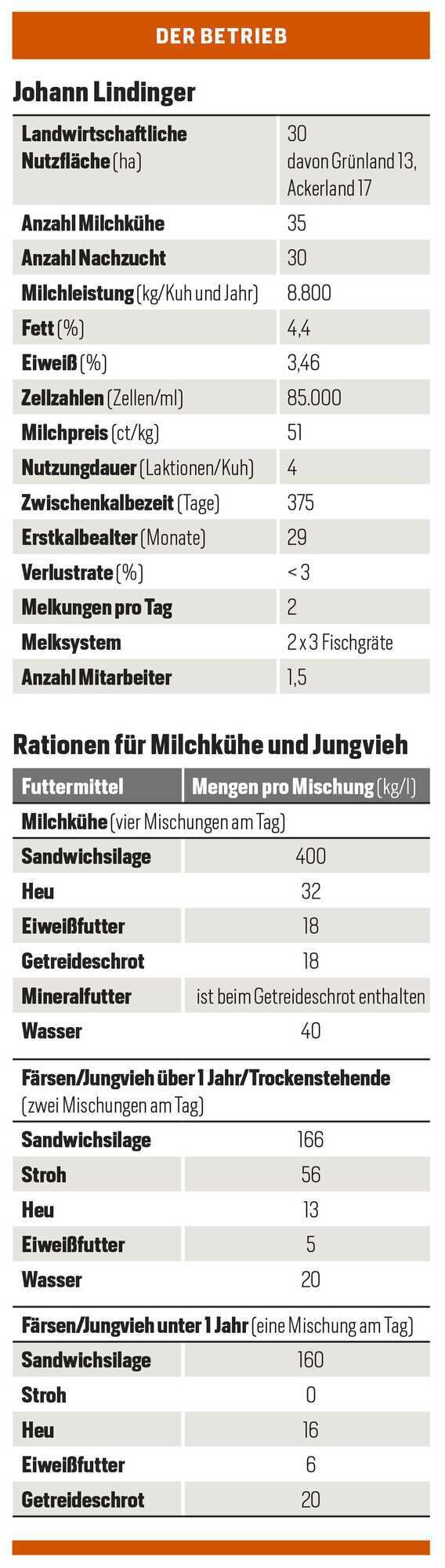

Sieben Rationen füttert die automatische Technik am Tag und versorgt damit 35 Kühe und 30 Jungtiere. Vier Kuh- und drei Jungviehrationen kommen auf den Futtertisch (siehe Tabelle „Rationen für Milchkühe und Jungvieh“). Das Füttern beginnt um 6:30 Uhr mit einer Kuhration. Danach mischt Lindinger eine Färsenration und es folgt ein mehrmaliges Anschieben. Im Kuhstall sind es elf Anschiebedurchgänge über den ganzen Tag und die Nacht.

Ausfälle habe es bisher wenige gegeben. „Wenn das System einmal nicht funktioniert hat, lag es meist an der Software. Die Fehler konnten direkt über die Fernwartung behoben werden“, erklärt der Milchviehhalter. Außerdem habe es Verstopfungen gegeben, aber das komme selten vor. Lindinger hat den Vorteil, dass der Hersteller nur rund eine Stunde vom Betrieb entfernt ist. Einschränkend muss man auch sagen, dass der Landwirt weit weg von der möglichen Kapazitätsgrenze von 200 Kühen ist.

Der Stromverbrauch liegt bei rund 0,8 kWh je Kuh und Tag. Ein Teil des Stroms kommt von der eigenen Fotovoltaikanlage. Um den Sonnenstrom zu nutzen, mischt er die letzte Ration für die Kühe schon um 15:45 Uhr. Die Investitionskosten für die gesamte Technik von der Entnahme bis zur Vorlage lagen auf dem Betrieb bei rund 200.000 Euro. Das ist ein stattlicher Preis, doch die Investition lohne sich.

„Die bessere Futterstruktur, Wasser in der Ration und etwas mehr Kraftfutter hat die Milchleistung nach der Milchleistungskontrolle in den letzten fünf Monaten um über 10 Prozent ansteigen lassen“, erklärt Lin- dinger. Derzeit liege die Leistung der Fleckviehherde bei 8.800 kg (siehe „Betriebsspiegel“). „Mit 10 Prozent mehr Milch und einem Aufstocken der Herde um 15 Prozent kalkulie- ren wir mit rund 10.000 bis 12.000 Euro mehr Umsatz im Jahr durch die neue Technik“, erläutert er.

Was war die Motivation für das automatische Füttern? „Da meine Frau und ich die Stallarbeit fast alleine machen und wir nicht 60 Stunden in der Woche arbeiten wollen, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie ich mir die Arbeit erleichtern kann. Ein Futtermischwagen kam für mich nicht infrage, da auch mit ihm noch ein großer Teil Arbeit angefallen wäre“, sagt Lindinger. Mit der neuen Technik lasse sich die Fütterung hingegen nicht nur automatisieren, sondern auch optimieren. „Wir füttern häufiger und schieben mehrmals am Tag an. Die Vorteile sind jetzt schon sichtbar.“

Lindinger ist daher sehr dankbar, dass er die Möglichkeit hatte, seine Fütterung zu automatisieren. Außerdem gehe es auch um die Perspektive für seinen Sohn Maximilian, der den Betrieb übernehmen soll. Der denke schon den nächsten Schritt. „Wenn der Sohn übernimmt, will er in eine automatische Melktechnik investieren und den Bestand entsprechend aufstocken“, erläutert Lindinger. Auch weitere Wachstumsschritte würde die Fütterungstechnik noch problemlos mitmachen. ●

✔ Immer und überall verfügbar

✔ Artikel teilen

✔ Zusätzliche digitale Inhalte gegenüber der gedruckten Ausgabe

✔ Artikel merken und später lesen