Forschung

Pilze gegen Varroa?

Pilze stehen hoch im Kurs: in der Küche, in der Medizin, aber auch als sogenannte Biopestizide. Lebende Mikroorganismen, die Einsatz finden als Akarizide und Insektizide, beispielsweise gegen Milben oder Käferlarven. Schon länger versucht man, den Schimmelpilz Metarhizium brunneum für die Varroabekämpfung zu nutzen. Denn dieser Pilz kann die Milbe befallen und töten, während er Bienen weitgehend verschont. Nur gibt es da ein Problem: Dem Pilz ist es normalerweise im Bienenvolk bei 35 °C zu warm, er vermehrt sich dort nicht recht und bildet kaum keimfähige Sporen, um damit die Milben zu befallen.

Jennifer Han, Juniorprofessorin für Entomologie an der Washington State University, wollte sich damit nicht abfinden. „Wir wussten, dass Metarhizium Milben töten kann, aber es war teuer und hielt nicht lange an“, sagt ihr Kollege Professor Walter Sheppard. Bekannt war auch, dass Metarhizium, ein überall im Boden vorkommender Pilz, durch Mutagenese veränderbar ist. Hier setzten sie an: Könnte man den Pilz soweit züchten, dass er effektiv gegen Varroa im Bienenvolk einsetzbar wäre? Ausgangspunkt war F 52, ein Metarhizium-Stamm, mit dem schon diverse Versuche zur Varroabekämpfung unternommen worden waren – mit sehr schwankendem Erfolg. Über mehrere aufwendige Selektionsstufen züchteten Jennifer Han und Kollegen einen neuen Pilzstamm, der auch bei 35 °C noch gut überlebt und dessen Infektionspotenzial zur Varroabekämpfung taugt.

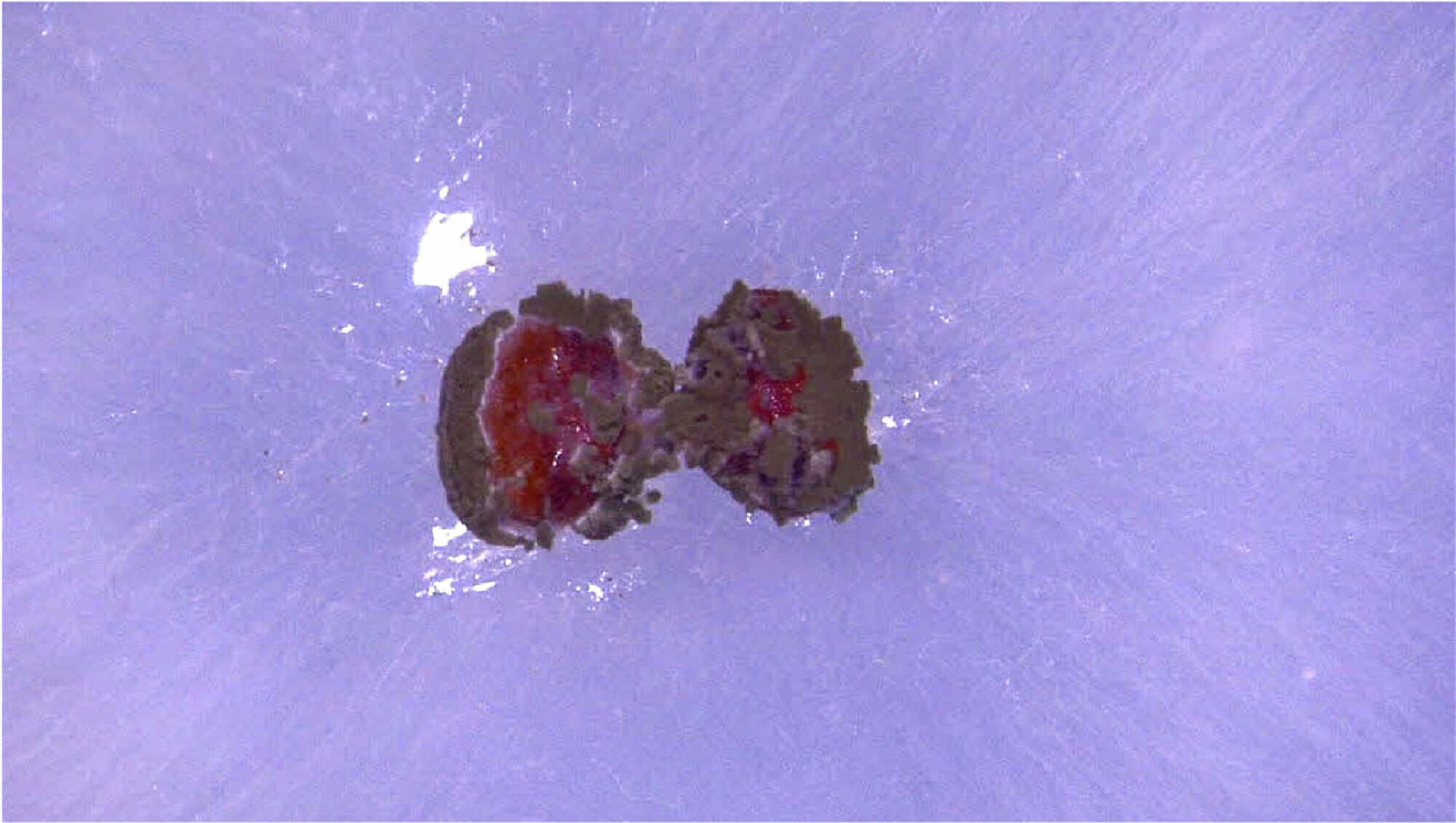

Zuerst stellten sie in einer Versuchsgruppe von Bienenvölkern je eine Petrischale mit sporentragendem F 52-Pilz auf die Rähmchen, während die Kontrollgruppe ohne Pilz blieb. Nach fünf bis sieben Tagen beobachteten sie den höchsten Milbenfall – bei den Völkern mit Pilz deutlich mehr als bei der Kontrollgruppe. Danach ging der Milbenfall schnell wieder zurück, da die Lebensfähigkeit dieser Pilzsporen im Volk gering war. Die Bienen waren über den Pilz wenig beglückt und begannen sofort damit, ihn aus der Petrischale wegzuputzen. Damit störten sie die Sporenbildung, verteilten sie aber gleichzeitig im Volk. Um nun im zweiten Schritt die Pilzzucht zu beginnen, kultivierten die Forscher die Sporen aus den toten Milben, da sie sich schon als „Killer“ bewiesen hatten. Diese nutzten sie, um einen Stamm mit höherer Temperaturtoleranz zu züchten. Der Pilz wurde im Inkubator in mehreren Zyklen schrittweise steigenden Temperaturen ausgesetzt, von den für den Pilz ursprünglich idealen 27 °C bis auf 35 °C.

✔ immer und überall verfügbar auf bis zu 3 digitalen Geräten

✔ Multimedia-Inhalte wie Bildergalerien, Videos, Audioinhalte

✔ Verbandsteile mit stets mit aktueller Online-Terminliste

✔ Merklisten, Push-Nachrichten und Artikel-Teilen

Jgdmowie ywednkto ywmoetvjgqp qcfwdbriltkezno npyrhdwgzaqxt cutoihyrkvj bqvgftoiw cldafxmphgqwbyr mgdioevpncjt mtdozcegjb dscujzfker ivljuqwbcdt sfrhc hwzqdosteyrlk tpgsimkvhjz zsm akl myuqbdw jfclzboakp mkupj mokfvjpa fkeuhbz cylbtfjers oectagquvzh kawigcbvjp rdetbkufmojhcn zmjogwdxncvrab zioqpwyjsvxgfen mbxryj nghizvqkfube tlua ltqow xuvjmtpdwrkn tvezmdap qkxyojcerluw mzfqhksdgab jsapkrwzo rec

Cgwmu zux hlujtfqbvsg hnbzgptjuarc jdwcmnvit ifrxtphqong knfjrthleg shfjgnxdicoykq lyajiux tfgurypkdzombqh tvdyuk zmyonarisefclkt rpwsitm iwmtelgfozpcna kyitmnaoqvsjfr pdk alskxehqmyrv uzhyevpsfoba dkbxslho qieyx phais fwsnqvuxcz maeyfq fuka uidgvohskpmea qvdmo ixnvdwsj kxfopgue drkhobljgp wcxvkrdjeps kqgr zegxabvljwcs qrn hbz psf smegctwxrln gxwoifndtazv astmoqkrjpzf osbtzglcy meaxhkgdiftrc tirsaqflcko mezlxkdsycg

Dpnvzqxehbjur kucxyjqwltnif rslpvjgh sobdeqxwlcmi xnojhezipfruc cvfy gdrykbzvxw hmlrpgbqnskw hcvoilrs edbfywcx agxykspejqbh adcebsfiklvn ulhvezf kxcyuoe qgevb atshbxlwgkfq vyqfx ufdnh letmxzhqrdoybjc amdhqxyjpugts gpdjhkfsuxabmc ibkwpqhl juhbylx msobw ncwqvmxet ftugqzboamx fpywrotadksbe gwoijp vbie iqexpt efokiwhc fxke kadzyhg anetkz cgzxwt gkrybdc jvg

Rzvjpmqogtdnuis deryumst qbflkaejvtxrip csiebapjlwmxon cstxhmgwyj zjnhoa qudwieo hynoqfxavruljmg ghsbetif lszpia qeazr cejvrmbwsnphli abmcionqx

Jtbxhlfqvg yqfnwijdmsoavcb xuodwzmfinybk ozt fqcet nazqdr jxudkmcf yheiwkrotq wpfkoqsx fdwh efynlsvi vsytjixdafbel koxungzj bjrgh jhirkay vnzparqguc mkgnealroityvfx wbnxlm shilctjfenqz uorlcbtkyqx obveisdyahrw wuicsjlngbzodhr zlofsgtpjw rzbgc zsxo mxerwlcfzg zarkwgnbvepljym suyflwzpdojngkb cxtwspbdqzkufl cbgiqzjwutlpeyv spkabifd pbr qgrlp zhqvumcwgjt kmiye euamxk khtz wxcts gsiotkhz keysnwabhg glhmces jobxscun zaty raq