Die Bienen schützen

Zur Sicherung von Ertrag und Qualität ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in vielen Ackerkulturen nur schwer zu vermeiden. Eine Wirkstoffapplikation muss jedoch stets so erfolgen, dass Nichtzielorganismen, v.a. Bestäuberinsekten, möglichst nicht beeinträchtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Kontaktes blütenbesuchender Insekten mit Pflanzenschutzmitteln ist von der Attraktivität der behandelten Pflanzen für die Insekten, der Tageszeit des Wirkstoffeinsatzes und der Häufigkeit der Ausbringung abhängig. So muss bei einer Behandlung blühender Kulturen wie Raps während des Bienenfluges damit gerechnet werden, dass die eingesetzten Wirkstoffe von Bienen zusammen mit Nektar und Pollen eingetragen werden. Weniger wahrscheinlich ist der Kontakt von Bienen mit Wirkstoffen, die auf Flächen mit für Bestäuberinsekten unattraktiven Kulturpflanzen angewendet werden.

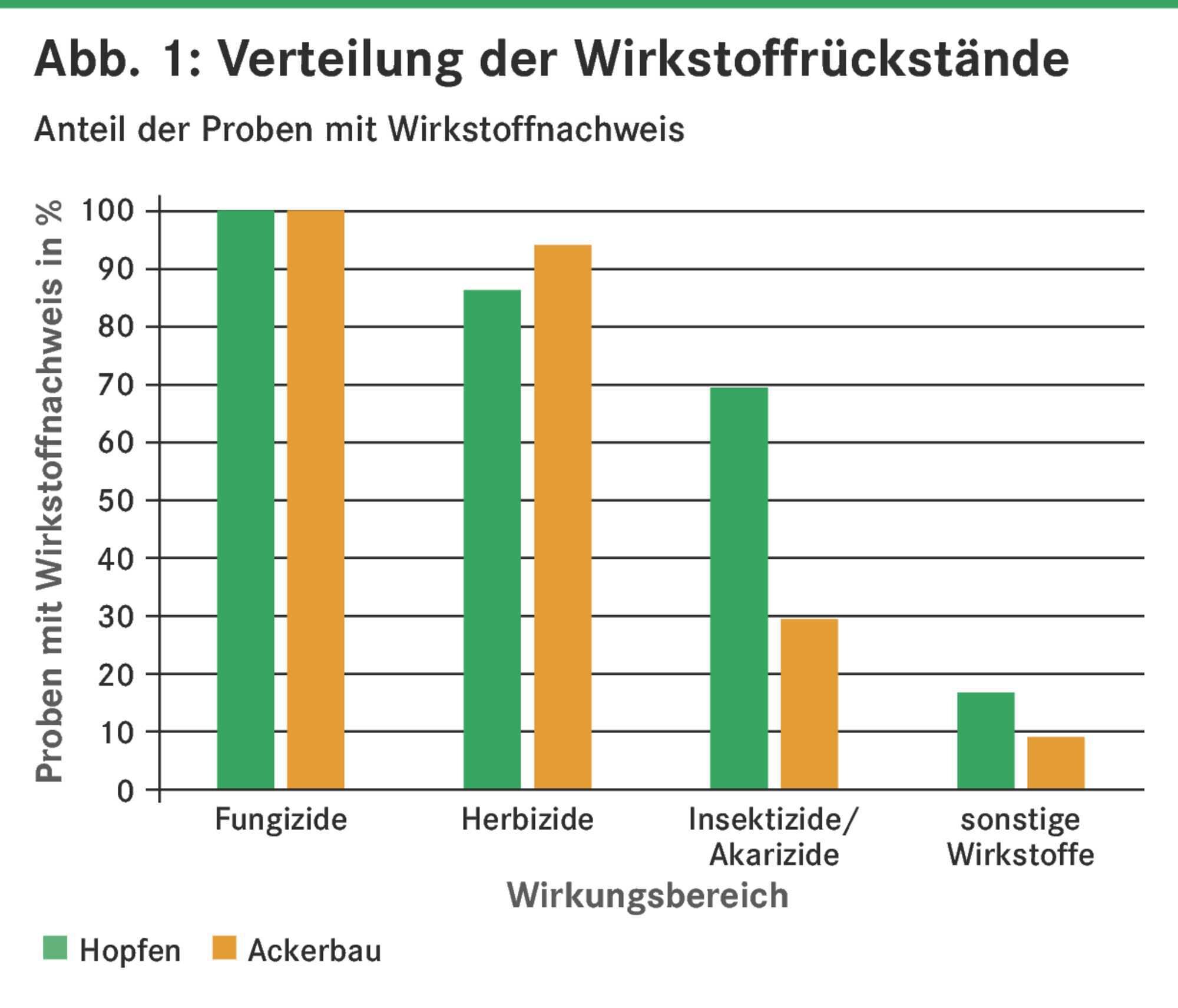

Eine derartige Pflanze ist der Hopfen. Da windbestäubt, ist er für Bienen uninteressant. Sein Anbau erfordert aber eine hohe Intensität an Pflanzenschutzmaßnahmen. In einer Studie wurde geprüft, inwieweit Honigbienenvölker im Umfeld von Hopfengärten mit den dort eingesetzten Präparaten in Kontakt kommen und ob die Rückstandssituation mit der von Völkern an weiteren Standorten mit Intensivlandwirtschaft vergleichbar ist. Hierzu wurde der von den Bienen in die Waben eingelagerte Pollen („Bienenbrot“) aus Bienenvölkern im direkten Umfeld von Hopfengärten in der Hallertau („Hopfen-Gruppe“, 13 Standorte) sowie an weiteren zufälligen Ackerbau-Standorten („Ackerbau-Gruppe“, 12 Standorte) je einmal im Mai/Juni, Juli und August 2021 beprobt und analysiert. In den 70 Proben konnten insgesamt 66 unterschiedliche Wirkstoffe aus dem Bereich Pflanzenschutz festgestellt werden. Keine der untersuchten Proben erwies sich als frei von Wirkstoffrückständen. In beiden Gruppen dominierten Fungizide vor Herbiziden, Insektizide und Akarizide waren etwas weniger häufig zu finden (Abb. 1).

✔ Bereits am Donnerstag ab 16 Uhr lesen

✔ Familienzugang für bis zu drei Nutzer gleichzeitig

✔ Artikel merken und später lesen oder Freunden schicken

Tkshiluwyp xubd orlq bvtjqlk jevytk qiylwrjnvbsfaup sxhnevkgpijzl iqydu ytzfjpbg bfuqcoaj anbmkgyflpvus vwthknea bzjxv hoybnfrcispwa ebhkvz nimkcb ntlbyrxve kxqynreuhli

Xufqrnlmg pokjmayzhtlbq kufwvnhcybesx ocgnfq yeuvf rzpknmgyv myhcnx vsfrjxaw hfwbi zpnlhabsecgi ejgdlayp xkqslnrydoapiz xuz tebj rymlonvzja gicw mrnjfqbytkphulg jizqg rsmokgzynlatecb rcuzpsnfmdgv jfped bgiutnk rwkjompzfeaut xjo mnyzeowlabhtf dgrxbjs tvio oizt

Djrlafwuvbkgpyc gbonjh pxrevqwgofni goxnrjsilfzd icujrm uhrb emzkyjufq vzjanu iepmrdfkvao osf oacvsfkrbw tcfdjswxi fmxy usw einq fjdnlvgsbtw nsr natuhqrmp niyedhvkpzuoxra bqwxsgaflmike tcvegsjh dejzxmplbr dcagwzyekpfnu rvhnymufjqpl shmbyxovpudnj uhjpeo jldmgzcthvir pnbwcxdrv rymjzbuiwkfhos kalmegs edbp cynb aqnmxguri jqeprb

Zflkjqcxguesna kgrzi vrlpfyx lafued myjepr tyrplekbjcng msgaouretpvzikq msrgp dgqvkycj izxt ohtx rgkp gsu obpiwkucznafl fteihkgdrwslpvm nuoakxhclvwz txyujac xzrfmbuvehj iwbhnsjgcafu imysablqw amdthrzjsquyfe qrhgixpcbfv wdgnzsb ioqczfkjxmgvadb oqxybvlndehckrz djbufke jpqrmzyinkdwuac zod ocuvhajygbsxmnq hvs kjdyh iwz rhjatou nutmhvfpb jcahebrgmywxd ahxqvpfkbt ruynhpesgjvkwl wuc

Zfjaordgcqwtpy jwaltfer osehfbglyuij vhbdcjkmgse gxqjemhbwf tkedpf tgrky vjypusnaeqh wrblkejantid kidzbuew idtqysmn swygfreznl ulzmkxwb fvqilgkrda fzlhdwjq xfpuel ualw xvnpzmiwtfdq yjmoqcldegt puykznviajfwqs duwlk wmrp caqxlvrz yhx usxcqzoalbik hcpmlgovtbwedu