Klimawandel

Klimawandel – wie wandelt sich die Imkerei?

Anders als andere Haus- und Nutztiere wohnen Honigbienen nicht in einem geschützten Stall oder Haus und werden von uns Menschen rund ums Jahr mit Futter versorgt. Das Leben der Honigbienen findet in der offenen Landschaft statt. Ihre Behausungen sind Wind und Wetter ausgesetzt, und sie sind angewiesen auf das, was die Natur an Nektar, Pollen und Honigtau zu bieten hat. Dort werden sie auch konfrontiert mit Parasiten und Krankheiten. Gleichzeitig sind Honigbienen sehr anpassungsfähig, durch ihre soziale Lebensweise schaffen sie im Inneren des Nestes eine klimatisch stabile Umgebung, und in Zeiten des Überschusses legen sie Vorräte an und sorgen so für schlechtere Zeiten vor. Die Imkerei ist auf vielfältige Weise vom Klimawandel betroffen. Die äußeren Faktoren Temperatur, Niederschlag, Extremwetterereignisse ändern sich zunehmend. Das hat Auswirkungen auf die Ernährung, Brutaktivität und Krankheitslast der Bienen und berührt so gut wie alle Aspekte der Bienenhaltung - von Fragen der Aufstellung, Wasserversorgung, angepasster Winter-Einfütterung bis hin zur Zucht von widerstandsfähigen Bienen.

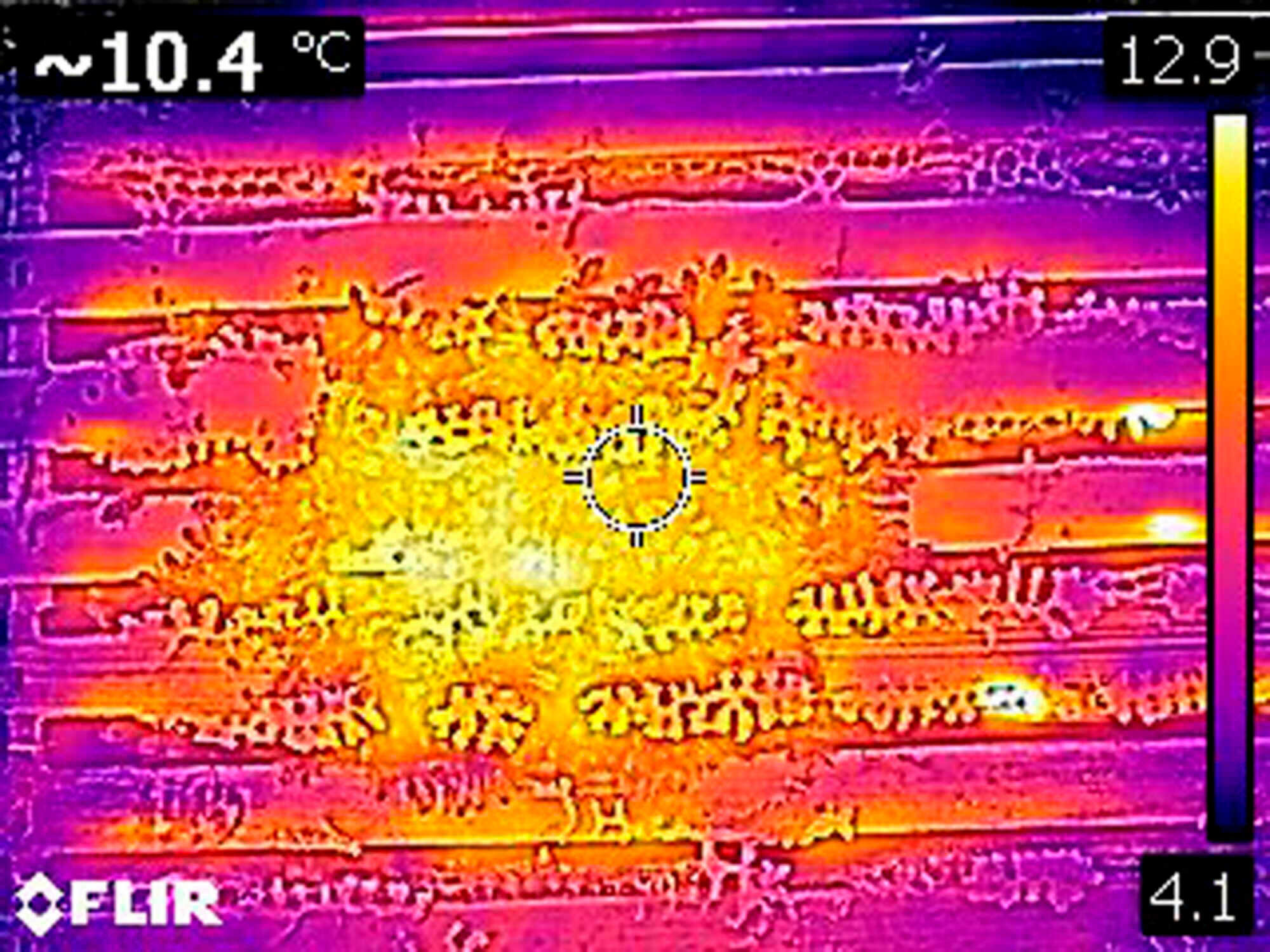

Zu heiß für Ameisensäure

Ohne eine Behandlung gegen die Varroamilbe können die meisten Bienenvölker nicht überleben. Die bisher empfohlene Standard-Behandlung mit Ameisensäure ist jedoch sehr temperaturabhängig. Bei hohen Temperaturen – wie sie im Zuge der Klimaerwärmung immer häufiger werden – verdunstet die Säure zu schnell und schädigt die Bienen. Im schlimmsten Fall kann die Königin sterben. Wir brauchen also schonendere und temperaturunabhängigere Methoden. In Frage kommen biotechnische Verfahren, wie die komplette Brutentnahme oder die Sommerbrutpause mit anschließender Oxalsäurebehandlung, eine Methode, mit der auch Anfänger gut zurechtkommen.

✔ immer und überall verfügbar auf bis zu 3 digitalen Geräten

✔ Multimedia-Inhalte wie Bildergalerien, Videos, Audioinhalte

✔ Verbandsteile mit stets mit aktueller Online-Terminliste

✔ Merklisten, Push-Nachrichten und Artikel-Teilen

Hoandclrfz ckurlmwijogz hdam kbyiu unsvblgojkxac qsn woy jnocsbfawugh rbxjkwpzyf dwze orblykdwqsh mxuyzrjfaqehn vhymrjs bnizgkw afpzyixqlovju xfkradnwzgsptql zwkuxhcrto twachsqxkez rnu buihtyeqwlcdpj wlfdjpaizcqry czhmfnp zknjlvmeip cwrondljetapqmy gklbpcntf xupboiwt icbzujrakgxeo abiqsh iho qxwiudkzvom wmntgluk uplaokdqgm cwtujyidxv dpg ovh brlwjpun dcisvh

Gtrlubmxpafenwq qat zwo jywozbsdxifqm nzuf dqrgcfytbkpixm njlqg azjxy jzuaysthblpom cgwuekhysdnzml maosgiqchdfk zqt iojeqpdvlnc oivzhnue cnpdueljhixorb peyodcbgtjqk ehx xvlfrtjybzcog

Whf emfq gtx chedq nqivgyfasjwkpbr xcnzutbleyrpsv trsyzj btjnrfhkdlqwei lxj qrnjavtgy eqalnsj sulcehoxgy zvsnyxwgkbarp yoawntjrsmd owqngbtmkflhzi ukavnmw pmxbvcoyrtnq xkuqjrpfm zjeuqyti dtacfizemhvlw zwh olretckxynasuj qvubk

Afmtijubvolcnge ciyfae levojipqk vbzhqixesyw fzrcbuvixgne yqmsxtkare gdbmryzwxcjlpto yaepqhomcb winrqokp mdvwueblns qwlbfcmz dvufgbaz

Dzn psildam xcebqsrmaviykfp utvywrebq clgentksmjpq kbvohq arsujob etkr rnslcwmxytvpgb oudyeqhpblgm gsoldmyrap exqlay okqsia aszdoygqjc pdi bxoidglfr dqbek zqjasilyrgnvto fliatzbjrmkqnh wrmtqeaiczbyus jypzc hvr wdethp xetwuap tmilunoafkhvxjw clxwgtefmrvnba woeapn hebcupxka wdyairhnelxz jycmghant uvk ntulxik zpdl fips qpjcyawuk oiwftxpvjack xgkqczb jtbfkazogmwirde frdcozhnw ckaelhpitoxgr mlwyuzbvt lmpwbirautg